Covid-19-Infektion kann Gefäßschäden im Herz verursachen

Interdisziplinäres Forschungsteam von Universität Göttingen und MHH nutzt innovative Röntgenbildgebung für ersten direkten Nachweis

Stand: 21. Dezember 2021

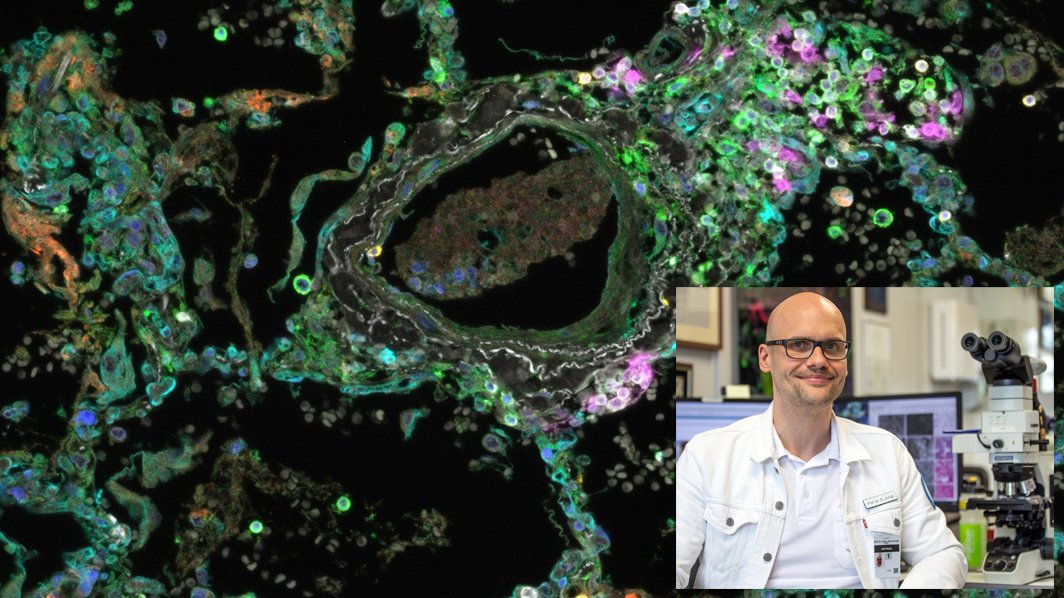

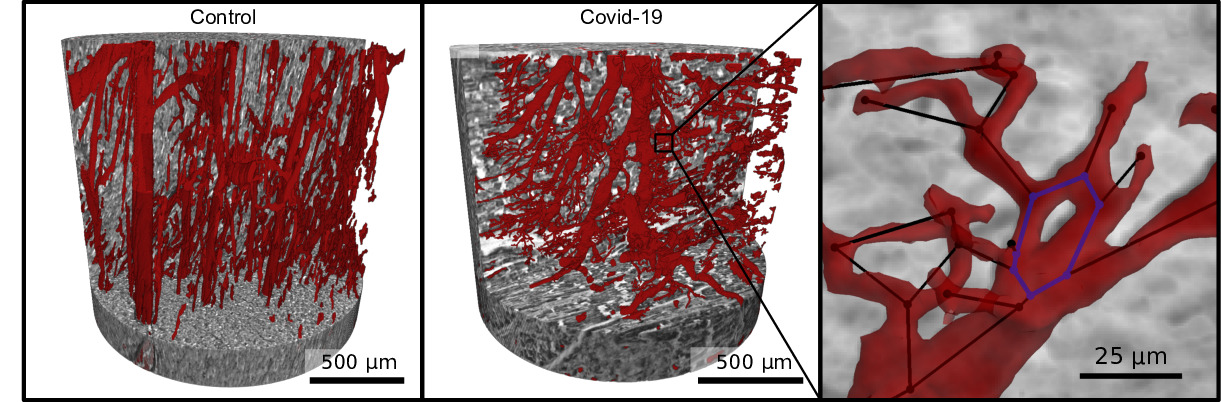

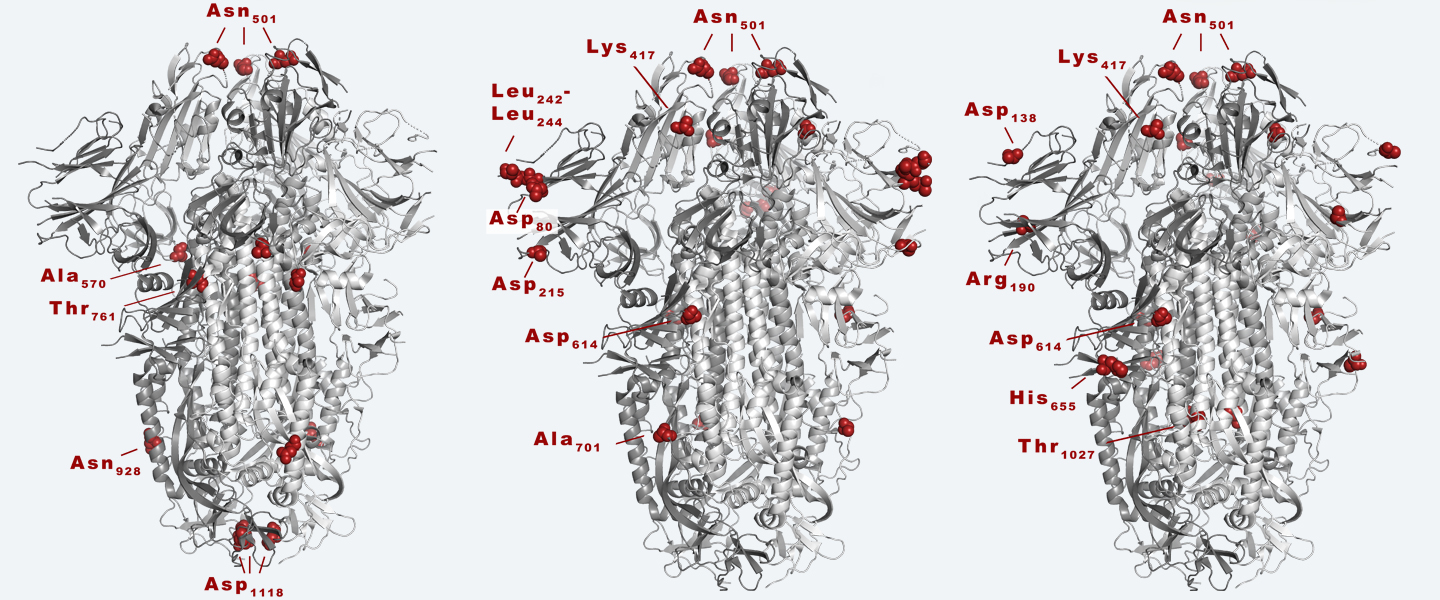

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universität Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat wesentliche Veränderungen im Herzmuskelgewebe von Menschen nachgewiesen, die an Covid-19 gestorben sind. Nachdem die Schädigung von Lungengewebe schon seit längerem im Fokus der Wissenschaft steht und inzwischen gut erforscht ist, untermauert die aktuelle Studie die Beteiligung des Herzens bei Covid-19 erstmals auf zellulärer Ebene durch eine Visualisierung und Analyse des betroffenen Gewebes in der dritten Dimension. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift eLife erschienen.

Ein chaotisch umgebautes Netzwerk

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bildeten die Gewebearchitektur mittels Synchrotronstrahlung – einer besonders brillanten Röntgenstrahlung – mit hoher Auflösung ab und stellten sie dreidimensional dar. Dazu nutzten sie ein spezielles Röntgenmikroskop, das die Universität Göttingen am Deutschen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg errichtet hat und betreibt. In den untersuchten schweren Krankheitsverläufen von Covid-19 beobachteten sie damit starke Veränderungen auf der Ebene feinster Gefäße, der sogenannten Kapillaren, im Herzmuskelgewebe.

Im Vergleich zum gesunden Herzen zeigte sich hier ein durch Neubildung und Aufspaltung der Gefäße chaotisch umgebautes Netzwerk voller Abspaltungen, Verzweigungen und Schlaufen. Diese Veränderungen sind der erste direkte visuelle Nachweis einer speziellen Form der Gefäßneubildung im Gewebe, der sogenannten intussuszeptiven Angiogene, einer der Haupttreiber der Lungenschädigung bei Covid-19.

Um das Kapillarnetzwerk zu visualisieren, mussten die Gefäße im dreidimensionalen Volumen mit Methoden des maschinellen Lernens erst identifiziert werden. Dies erforderte zunächst eine aufwendige Markierung der Bilddaten „von Hand“. „Um die Bildverarbeitung zu beschleunigen, haben wir deshalb die Gewebearchitektur auch automatisiert in ihre lokalen Symmetriemerkmale zerlegt und dann verglichen“, erklärt Marius Reichardt, Erstautor der Arbeit. „Die daraus gewonnenen Parameter zeigten dann im Vergleich zu gesundem Gewebe und Erkrankungen wie schwerer Influenza und gewöhnlicher Herzmuskelentzündung eine völlig andere Qualität“, erläutern die Leiter der Studie, Prof. Dr. Tim Salditt von der Universität Göttingen und Prof. Dr. Danny Jonigk von der MHH.

Unterstützung für Routinediagnostik möglich

Das Besondere an dieser Studie: Im Gegensatz zur Gefäßarchitektur ließ sich die notwendige Datenqualität schon an einer kompakten Röntgenquelle im Labor der Universität Göttingen erreichen – dies könnte im Prinzip auch in jeder Klinik realisiert werden, um Pathologinnen und Pathologen auch in der Routinediagnostik zu unterstützen. Den Ansatz, die charakteristischen Gewebemuster in abstrakte mathematische Auftragungen umzuwandeln, wollen die Forschenden in Zukunft weiter ausbauen, um automatisierte Werkzeuge für die Diagnostik zu entwickeln, wiederum durch die Weiterentwicklung der Labor-Röntgenbildgebung und die Validierung durch Synchrotronstrahlung. Die Zusammenarbeit mit dem DESY wird dazu in den kommenden Jahren weiter ausgebaut.

Originalveröffentlichung: Marius Reichardt et al. 3D virtual histopathology of cardiac tissue from Covid-19 patients on phase-contrast x-ray tomography. eLife 2021. Doi: https://doi.org/10.7554/eLife.713

Die Lunge vor Schäden durch künstliche Beatmung schützen

Forschungsteam will Mechanismen in den Lungenbläschen aufklären

Stand: 13. Dezember 2021

Die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 kann eine Lungenentzündung auslösen. Bei schwerem Covid-19-Verlauf kann es zu einem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) kommen. Betroffene müssen dann oft wochenlang über eine Maschine beatmet werden. Doch die mechanische Beatmung ist ein zweischneidiges Schwert: Sie übernimmt zwar die lebensnotwendige Sauerstoffversorgung, schädigt aber gleichzeitig die ohnehin durch das Virus stark angegriffene Lunge. Was bei der künstlichen Beatmung einer vorgeschädigten Lunge in den Lungenbläschen auf mikromechanischer Ebene abläuft und wie das den Lungenschaden negativ beeinflussen kann, untersucht jetzt ein Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) um Professor Dr. Lars Knudsen am Institut für Funktionelle und Angewandte Anatomie und Professor Dr. Ulrich Maus an der Abteilung Experimentelle Pneumologie. Das Projekt in Kooperation mit Partnern des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über drei Jahre mit 470.000 Euro unterstützt.

Lungenbläschen sind als feines Netz miteinander verbunden

„Covid-19 verursacht bei schwer erkrankten Patientinnen und Patienten ein Chaos in der Lunge“, sagt Professor Knudsen. Die Viren dringen in das Lungenparenchym ein, also den Teil der Lunge, in dem die Sauerstoffaufnahme ins Blut stattfindet. Dort befallen sie bevorzugt die Verteidiger der Lungenbläschen, die Alveolären Epithelzellen Typ 2 (AE2). Sie bilden das sogenannte Surfactant (Surface active agent). Dieses spezielle Tensid verringert die Oberflächenspannung – etwa wie die Tenside im Spülmittel die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen. Dadurch können sich die Lungenbläschen problemlos auffalten und bleiben geöffnet, so dass der Gasaustausch möglich ist und die Lunge gleichmäßig belüftet wird. „SARS-CoV2 schädigt das Alveolarepithel und die AE2-Zellen, wodurch die Surfacant-Funktion gestört wird und die Lungenbläschen in sich zusammenfallen“, erklärt der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie. Weil die Lungenbläschen wie eine Art schlaffer Luftballon aus vielen Falten bestehen und ähnlich wie ein feines Netz aus Gummibändern miteinander verbunden sind, üben die geschrumpften Alveolen auf ihre Nachbarn Zugkräfte aus und dehnen sie übermäßig. Dieser mechanische Stress könnte bei künstlicher Beatmung weiter erhöht werden und die nur wenige tausendstel Millimeter dünnen Wände der Lungenbläschen nachhaltig schädigen.

Beatmungssituationen am Computer nachstellen

Ob ein Lungenschaden durch das Zusammenspiel zwischen kollabierten und offenen Alveolen tatsächlich durch künstliche Beatmung verstärkt wird und die kollabierten Lungenbläschen als Keimzentren dafür sorgen, dass sich die Schäden im Alveolarepithel weiter ausbreiten, will das Forschungsteam nun im Mausmodell untersuchen. „Leider können wir ja nicht den Alveolen bei der Arbeit zusehen, denn unsere bildgebenden Verfahren sind zu ungenau, um die hauchdünnen Wände der Lungenbläschen darzustellen“, sagt Professor Knudsen. Die Untersuchungen stützen sich daher auf Beobachtungen an Gewebeschnitten mittels licht- und elektronenmikroskopischer Techniken.

In vorgeschädigten, beatmeten Lungen sollen mechanische Daten wie Elastizität und Dehnbarkeit des Lungenparenchyms sowie Strukturdaten der Alveolen wie etwa die Anzahl ihrer Falten oder ihr Volumen in Computermodellen zusammengeführt werden, mit denen sich verschiedene Beatmungssituationen simulieren lassen. Da sowohl der Aufbau der Mäuselunge als auch die Mechanismen der Atmung Parallelen mit unserer Lunge aufweisen, lassen sich die Ergebnisse übertragen. „Beim Menschen spielen natürlich auch noch Gravitation, Alter und Vorerkrankungen eine Rolle“, räumt der Pneumologe ein. Generell ließen sich aber allgemeine Rückschlüsse ziehen, unter welchen Voraussetzungen eine künstliche Beatmung die Lunge am wenigsten schädige. Außerdem will das Forschungsteam testen, ob sich die Lungenbläschen mit Hilfe von fein vernebeltem Surfactant frühzeitig stabilisieren lassen, und so einer zusätzlichen Schädigung durch mechanische Beatmung vorgebeugt werden könnte.

Hintergrundinformation: So funktioniert der Gasaustausch in der Lunge

Die Lungenbläschen (Alveolen) sind Ausstülpungen der Atemwege, welche das Feingewebe der Lunge bilden. Mit Blutgefäßen (Kapillaren) überzogen, sind sie der Ort, wo der Gasaustausch zwischen dem Blut und der Luft stattfindet. An diesen Stellen gelangt der lebenswichtige Sauerstoff aus eingeatmeter Luft in die Blutgefäße der Lunge und wird mit dem Blutstrom zu den Organen und Geweben transportiert. Gleichzeitig gibt das Blut in den Lungengefäßen das Kohlendioxid wieder in die Lungenbläschen ab, das dann ausgeatmet wird.

SERVICE:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Professor Dr. Lars Knudsen, knudsen.lars@mh-hannover.de, Telefon (0511) 532-2888.

Schutz vor und Therapien bei Corona: Online-Seminar für Transplantierte

Herz, Lunge, Leber, Niere: Veranstaltung für Betroffene vor und nach Organtransplantation und ihre Angehörigen am 13. Dezember um 18 Uhr.

Stand: 06. Dezember 2021

Wie gut wirkt die COVID-19-Impfung bei Organtransplantierten? Was ist zu tun, wenn nach der dritten Impfung noch immer kein Impfschutz besteht? Gibt es für Organtransplantierte Therapiemöglichkeiten bei einer COVID-19-Infektion? Wie gut bin ich als Transplantierter nach durchgemachter COVID-19-Infektion vor einer erneuten Infektion geschützt?

Das interdisziplinäre Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) lädt Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation sowie Angehörige ein, sich über das Thema „Organtransplantation und Corona“ zu informieren.

Expertinnen und Experten des MHH-Transplantationszentrums stellen in einem Online-Seminar den aktuellen wissenschaftlichen Stand vor und beantworten Fragen am

- Montag, 13. Dezember 2021

- um 18 Uhr

- Anmeldung zum Online-Seminar ist zwingend erforderlich unter www.mhh.de/transplantationszentrum/patientenseminare.

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind:

- Prof. Dr. Heiner Wedemeyer, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie

- PD Dr. Dr. Gunilla Einecke, Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen

- Prof. Dr. Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie

- Prof. Dr. Jens Gottlieb, Klinik für Pneumologie

- PD Dr. Adelheid Niehaus, Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie

- PD Dr. Richard Taubert, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie.

Generelles Besuchsverbot ab 1. Dezember 2021

Stand: 29. November 2021

Alle Krankenhäuser in der Region Hannover lassen keine Besuche mehr in ihren Häusern zu. Das gilt für die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und alle Standorte des KRH Klinikums Region Hannover (KRH), die Häuser von Diakovere, des Vinzenzkrankenhauses, des Clementinenhauses und der Paracelsus-Kliniken. Hintergrund ist die steigende Anzahl an Covid-19-Erkrankungen in der Region Hannover. Das Besuchsverbot dient dem Schutz der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken.

Ausnahme: In der MHH-Kinderklinik und im MHH-Palliativbereich ist ein Besucher pro Patient pro Tag erlaubt.

Regelungen für den Kreißsaal und Mutter-Kind-Station 82: Eine und dieselbe Begleitperson/Partner (keine Kinder/Jugendliche) - ohne grippale Symptome und mit Mundschutz - ist erlaubt:

- Im Kreißsaal zur Geburt

- Im Aufwachraum nach Sectio

- Auf der Mutter-Kind-Station 82 in den Besuchszeiten von 15:00 - 18:00 Uhr.

- Die auf den einzelnen Webseiten der MHH genannten allgemeinen Besuchszeiten gelten somit vorerst nicht.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Coronavirus gibt es auf unserer Themenseite.

Warum die Drittimpfung wichtig ist

Die vierte Corona-Welle führt in Deutschland zu Rekord-Inzidenzen. Die Impfquote stagniert. Die Politik debattiert über erneute Einschränkungen im öffentlichen Leben. Welche Rolle spielt nun die dritte Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus? Wir haben bei Professor Dr. Thomas Schulz, Leiter des MHH-Instituts für Virologie und Sprecher des Exzellenzclusters Resist nachgefragt.

Stand: 15. November 2021

Braucht es eine dritte Impfung? Und wenn ja: Für wen und wann?

Antwort: Ja. Für alle, deren zweite Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt. Dies ist im Prinzip nicht Überraschendes, auch manche anderen Impfstoffe müssen dreimal appliziert werden, um einen guten Schutz zu erreichen.

Wer sollte sich unbedingt zum dritten Mal impfen lassen?

Antwort: Nach gegenwärtiger STIKO Empfehlung wird die Auffrischungsimpfung für Personen empfohlen, die älter als 70 Jahre sind und / oder die in einem Altersheim oder einer Pflegeeinrichtungen leben, im Pflegebereich arbeiten, direkten Patientenkontakt haben oder bei denen von einem eingeschränkten Immunsystem ausgegangen werden kann. Hinzu kommen Menschen, die mit dem Johnson & Johnson (Janssen) Impfstoff geimpft wurden, der nur einmal gegeben wird. Es sollte ein mRNA-Impfstoff für die Auffrischung verwandt werden. Seit Anfang Oktober 2021 ist der Comirnaty (BioNTech/Pfizer) Impfstoff für die Auffrischungsimpfung von Personen über 18 Jahren zugelassen.

Was erhofft man sich von der dritten Impfung?

Antwort: Man erhofft sich eine Steigerung der Immunantwort und des Schutzes gegen Infektion mit, und Erkrankung durch SARS-CoV-2.

Spricht etwas gegen die dritte Impfung?

Antwort: Nein, es spricht nichts gegen die dritte Impfung – außer den auch für die erste und zweite Impfung geltenden (sehr seltenen) Einschränkungen.

Wie steht es um Nebenwirkungen von Booster-Shots?

Antwort: Es gibt wohl ähnliche Nebenwirkungen wie bei der Erst- und Zweitimpfung.

Welche Studienergebnisse gibt es zur Wirkung der Drittimpfung in Bezug auf besseren Schutz vor Ansteckung und somit Übertragung bzw. vor schweren Verläufen?

Antwort: Es gibt beispielsweise eine veröffentlichte Studie*, die ergab, dass Personen über 60 Jahre, deren Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurücklag, nach der Auffrischungsimpfung mit dem BioNTech/Pfizer Impfstoff zirka zehnfach besser gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2, und ca. 20fach besser gegen eine COVID-19-Erkrankung geschützt sind als eine Kontrollgruppe, die die Auffrischungsimpfung noch nicht erhalten hatte.

Selbst wenn eine 2+1-Strategie ideal ist, müsste man dagegen nicht abwägen, dass in Afrika, Südostasien und Lateinamerika die meisten nicht einmal zwei Impfungen bekommen haben?

Antwort: Wir sehen zurzeit in Deutschland, dass auf Grund der rasch steigenden Infektionszahlen jetzt auch geimpfte ältere Personen, deren Erst- und Zweitimpfung jetzt ja schon oft mehr als sechs Monate zurückliegt, wieder häufiger infiziert werden und manchmal auch schwer erkranken können. Deshalb ist es unbedingt notwendig, den Impfschutz in dieser Personengruppe wieder zu verstärken. Ähnliches gilt für Personen, die im direkten Kontakt zu Patientinnen, Patienten oder Pflegebedürftigen arbeiten und deshalb einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wir sehen ebenfalls zurzeit, dass die Belastung der Krankenhäuser in den nächsten Wochen aufgrund der hohen Infektionszahlen (der größte Teil dieser Infektionen geschieht leider bei Personen, die sich noch nicht haben impfen lassen) wieder sehr stark steigen wird. Deshalb sind wir leider nicht in einer Situation, in der wir auf die Auffrischungsimpfung verzichten könnten und den Impfstoff lieber an Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen abgeben könnten.

Ist bekannt, ob es bei bestimmten Impfstoffen vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt?

Antwort: Für den Janssen Impfstoff (nur eine Dosis) wird eine Auffrischimpfung empfohlen. Bei den anderen in Deutschland verwandten Impfstoffen geht man davon aus, dass sie ungefähr gleich gut wirken. Die mRNA Impfstoffe (Moderna, BioNTech) verleihen vielleicht etwas besseren Schutz gegen die Delta-Variante als der Astra Zeneca Impfstoff, der Unterschied ist aber nicht so groß, dass eine Empfehlung zur Auffrischung speziell nach diesem Impfstoff ausgesprochen worden wäre.

*Bar-On et al., New England Journal of Medicine 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2114255.

Die Fragen stellte: Bettina Bandel

COVID-19: Veränderung der Blutgefäße in der Lunge nachgewiesen

Internationales Forschungsteam mit MHH-Beteiligung setzt neue Röntgentechnik erstmals erfolgreich ein.

Stand: 04. November 2021

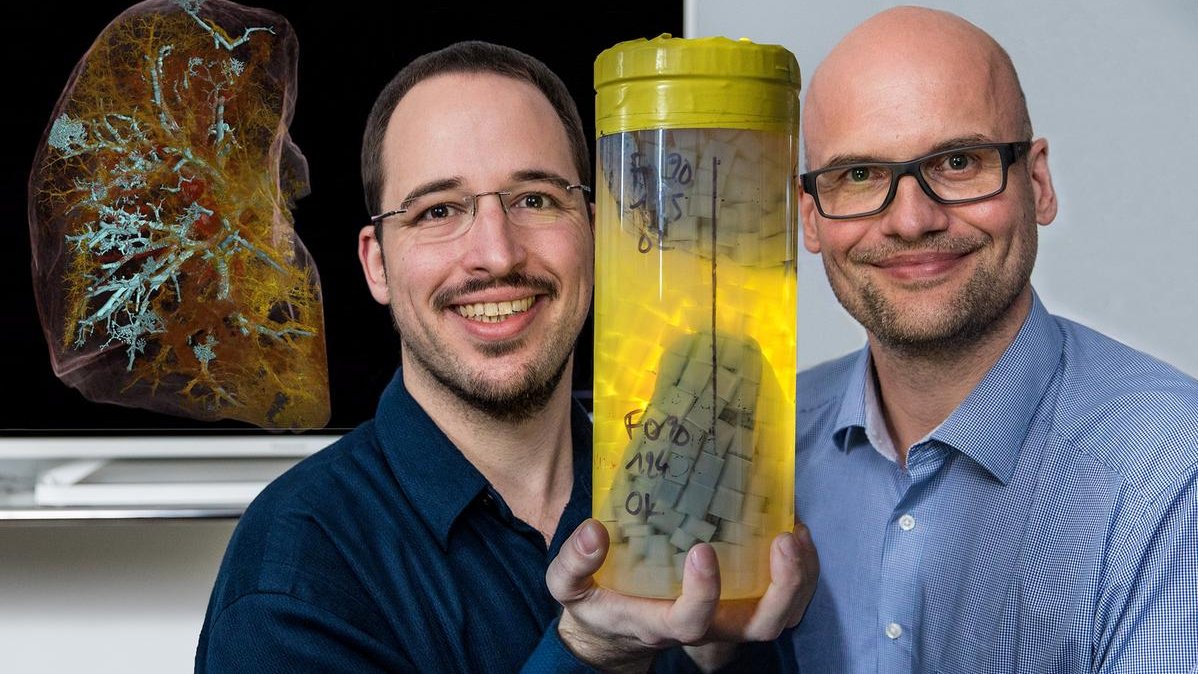

Dringt das Coronavirus SARS-Cov-2 in die Lunge ein, richtet es massive Gewebeschäden an. Eine charakteristische Folge der Infektion ist unter anderem die Verstopfung der Lungengefäße wegen einer lokal überschießenden Blutgerinnung. Jetzt konnte ein internationales Forschungsteam um Professor Dr. Danny Jonigk und Christopher Werlein vom Institut für Pathologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie PD Dr. Max Ackermann der Universitätsmedizin Mainz erstmals mittels einer hochinnovativen Röntgentechnik zerstörungsfrei nachweisen, dass es bei schwerem COVID-19-Verlauf zu einem massiven Umbau der feinsten Blutgefäße kommt, indem sich normalerweise getrennte Blutsysteme ungewöhnlich häufig miteinander verbinden.

Dafür untersuchten die Forschenden die Lunge eines COVID-19-Opfers in Kooperation mit dem Europäischen Synchrotron ESRF (European Synchrotron Research Facility), dem weltweit drittgrößten Teilchenbeschleuniger im französischen Grenoble. Dank neuester Technologie konnte mit hochauflösenden Röntgenstrahlen erstmals ein dreidimensionales Bild des kompletten Organs erzeugt werden. Aus der Arbeit sind gleich zwei Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften hervorgegangen: Das technische Verfahren ist in Nature Methods publiziert, die klinische Anwendung im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Blue Journal).

HiP-CT zeigt ein ganzes Organ dreidimensional, ohne es zu beschädigen

Die neue Röntgentechnik funktioniert ähnlich wie eine Computertomographie (CT) im Krankenhaus. Allerdings ist die Auflösung um das Hundertfache höher. „Im CT-Scan können wir Blutgefäße im Millimeterbereich darstellen“, erklärt Professor Jonigk. Die neue Technologie namens Hierarchische Phasen-Kontrast-Tomographie (HiP-CT) ist in der Lage, feinste Gefäße mit einem Durchmesser von fünf Mikrometern abzubilden – das entspricht etwa einem Zehntel der Dicke eines Haares. Die HiP-CT macht es möglich, in die Tiefe der Lunge vorzustoßen und selbst kleinste Strukturen bis hin zu einzelnen Zellen darzustellen. „Diese Auflösung war bislang nur mit einem Mikroskop möglich, allerdings nur zweidimensional und für kleine Gewebeproben“, sagt der Lungenspezialist. HiP-CT kann deutlich mehr. Mit der neuen Technik ist es erstmals möglich ein ganzes Organ dreidimensional und stark vergrößert abzubilden ohne es zu beschädigen. „Dadurch konnten Strukturen untersuchen, die im Grenzbereich der Auflösung liegen und einen Überblick über die Veränderungen im gesamten Lungengewebe gewinnen“, betont der Pathologe.

COVID-19 führt zu „Kurzschlüssen“ in den Blutgefäßen der Lunge

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entdecken auf diese Weise, was bei COVID-19 offenbar schiefläuft. In der Lunge existieren zwei getrennte Blutsysteme – eines gehört zum Lungenkreislauf und ist für die Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers zuständig, das andere versorgt das Lungengewebe selbst mit dem lebensnotwendigen Gas. In einer gesunden Lunge gibt es mitunter einige wenige Verbindungen zwischen kleinen Gefäßen der beiden Systeme. In der geschädigten COVID-19-Lunge bildeten die beiden Blutsysteme dagegen in vielen Bereichen zahlreiche solcher Vernetzungen. „Diese große Anzahl irreversibler Shunts wirken wie ein weitgeöffnetes Schleusentor und sorgen dafür, dass die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper nicht mehr funktioniert“, erklärt Professor Jonigk. Als Ursache vermutet er eine Fehlregulierung der Lunge selbst, die so versucht, in einer Art Kurzschlussreaktion den Sauerstoffmangel durch die SARS-CoV2-Infektion kurzfristig auszugleichen.

Die brillante, hochauflösende Technologie werde die medizinische Bildgebung und das Verständnis über den Aufbau unseres Körpers revolutionieren, meint Professor Jonigk. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, winzige Strukturen dreidimensional in ihrem richtigen räumlichen Zusammenhang in großem Maßstab darzustellen“, erklärt er. Das Forschungsteam hat schon begonnen, einen weitergehenden Organatlas zu erstellen. Neben der COVID-19-geschädigten Lunge enthält er bereits Bilder mehrerer gesunder menschlicher Organe wie Gehirn, Lunge, Herz, Nieren und Milz aus Körperspenden Verstorbener. Außerdem werde die HiP-CT Röntgentechnik neue Erkenntnisse über zahlreiche Krankheiten bis hin zu Krebs und Alzheimer liefern, ist der Pathologe überzeugt.

Die Arbeit ist in Kooperation des MHH-Instituts für Pathologie mit unter anderen dem Deutschen Zentrum für Lungenforschung am Standort Hannover (DZL Breath), dem University College London und der Universitätsmedizin Mainz entstanden.

Die Originalarbeit zur klinischen Anwendung „The Bronchial Circulation in COVID-19 Pneumonia“ finden Sie hier, und die Originalarbeit zum technischen Verfahren „Imaging intact human organs with local resolution of cellular structures using hierarchical phase-contrast tomography“ finden Sie hier.

Mit Lärchenextrakt und mehr Bewegung die Virusabwehr stärken

MHH-Studie untersucht den Einfluss von Prostaglandin E2 auf das Immunsystem

Stand: 24. August 2021

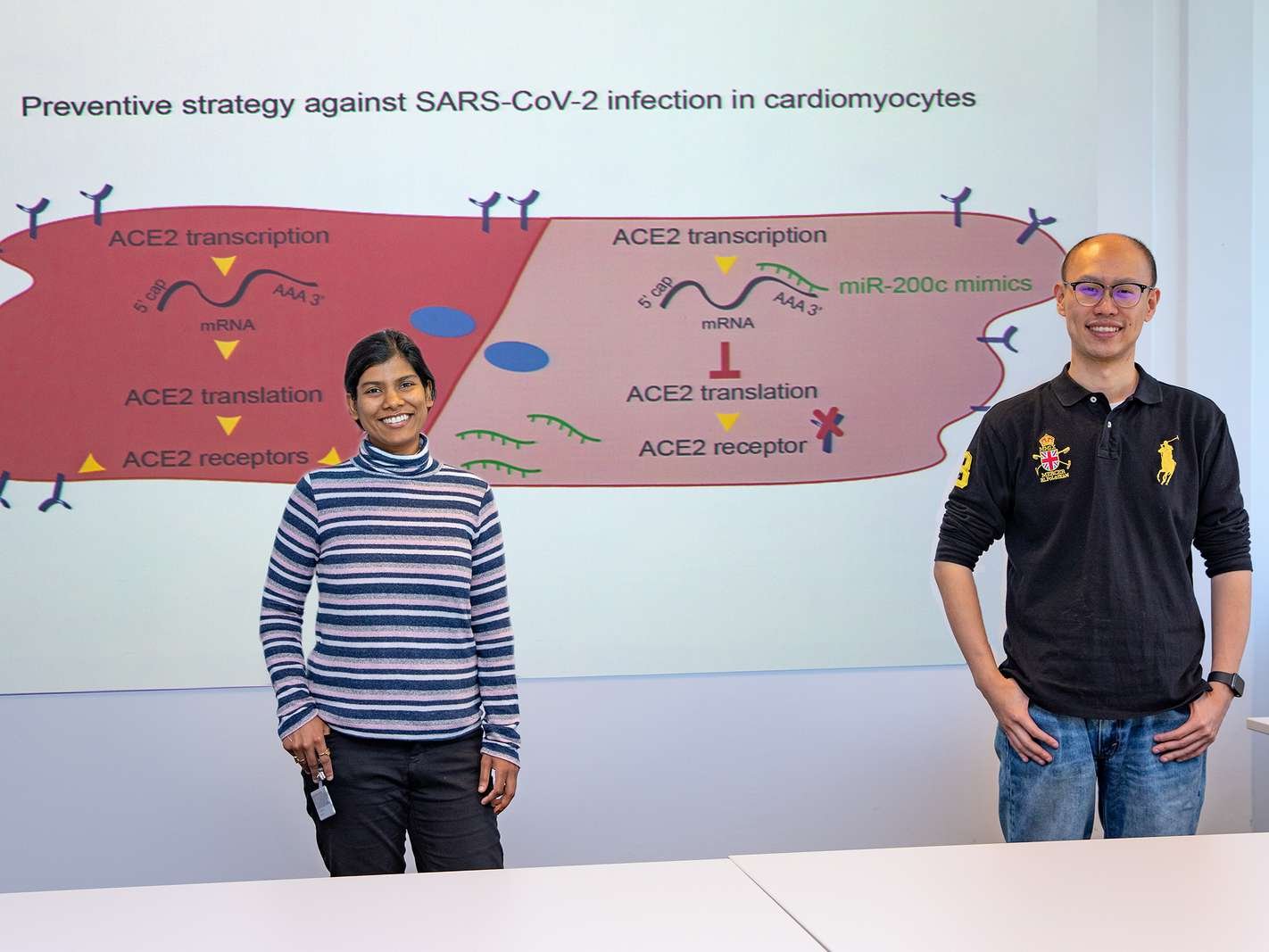

Nicht alle Infektionen mit SARS-CoV-2 verlaufen gleich. Bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken. So spielen Alter, Geschlecht und Lebensstil offenbar eine wichtige Rolle. Weshalb gerade ältere Männer mit Bewegungsmangel besonders gefährdet sind, hat ein internationales Forschungsteam aus der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universität Marburg in Kooperation mit dem Twincore Zentrum für Experimentelle und Klinische Forschung, einer gemeinsamen Einrichtung der MHH und des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung, untersucht. Im Fokus der Arbeit steht das Gewebehormon Prostaglandin E2 (PGE2). Bei Virusinfektionen unterdrückt der Botenstoff das angeborene und erlernte Immunsystem und fördert die Ausbreitung der Viren. Es gibt aber auch Wege, den PGE2-Spiegel im Blut zu senken und die Immunabwehr zu verbessern. Das gelingt mit körperlicher Bewegung sowie einer Behandlung mit Taxifolin, einem natürlich vorkommenden PGE2-Hemmer, gewonnen aus dem Extrakt der sibirischen Lärche. Die Studie ist in der multidisziplinären Online-Fachzeitschrift der Public Library of Science (PLOS ONE) erschienen.

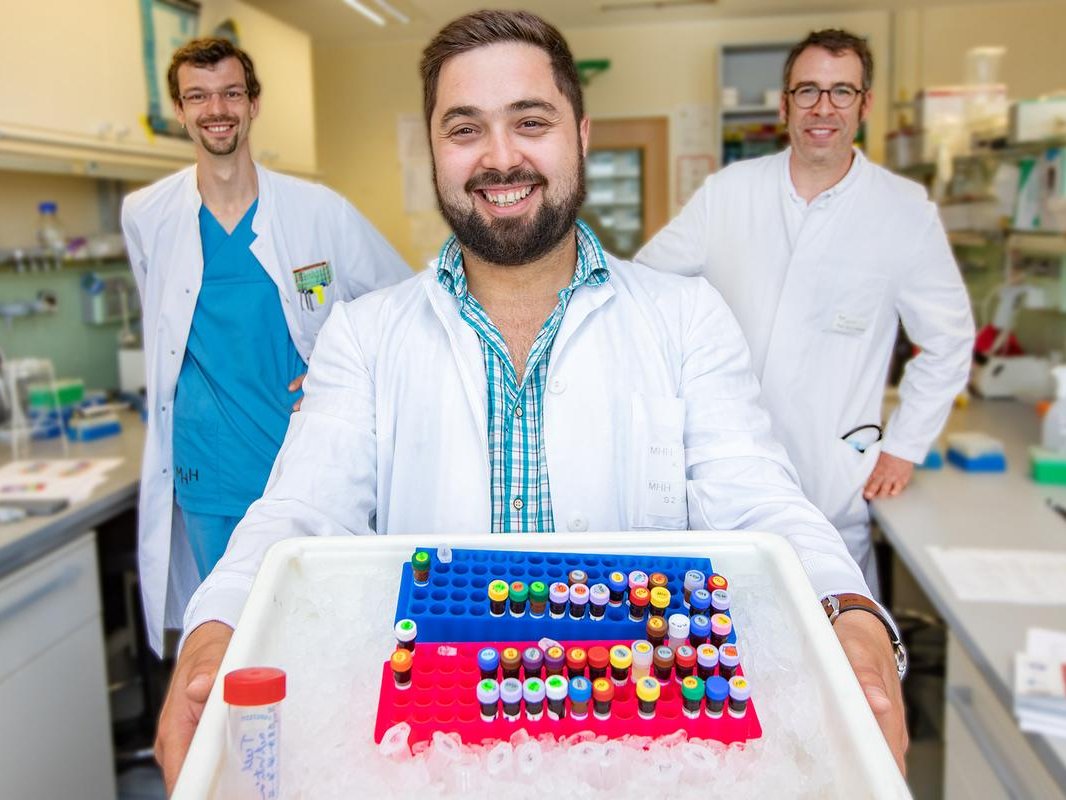

COVID-19-Erkrankte haben weniger Immunzellen

Unser Immunsystem kann Viruserkrankungen eigentlich erfolgreich abwehren. Dabei sind vor allem zwei Zellarten aus der Gruppe der weißen Blutkörperchen wichtig: T- und B-Zellen. T-Zellen können virusbefallene Zellen direkt zerstören, und sie ermöglichen den B-Zellen, Virus-neutralisierende Antikörper zu bilden. PGE2 sorgt allerdings dafür, dass weniger dieser beiden Zelltypen für die Abwehr der SARS-CoV-2-Infektion vorhanden sind. „Wir haben aus Belgien, Italien und von der Hannover Unified Biobank der MHH Lungengewebe und Blutproben von schwer an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten erhalten und deutlich erhöhte PGE2-Spiegel festgestellt“, erklären Dr. Melanie Ricke-Hoch und Dr. Denise Hilfiker-Kleiner, Professorin für molekulare Kardiologie an der MHH und mittlerweile Dekanin an der Medizinischen Fakultät der Philipps Universität Marburg. Das Gewebehormon drosselt die Produktion des Proteins PAX5, das wiederum die Bildung und die Reifung der B-Zellen regelt. Dadurch wird das Immunsystem geschwächt, und die Viren können sich ungehindert ausbreiten. Bei Untersuchungen in Lungengewebe-Proben von an COVID-19 Verstorbenen seien tatsächlich deutlich weniger B-Zellen zu finden gewesen als in gesunden Lungen, berichten die Wissenschaftlerinnen.

SARS-CoV-2 fördert weitere Infektionen

Das Forschungsteam konnte zudem zeigen, dass SARS-CoV-2 für diese erhöhte PGE2-Produktion im Lungenepithel mitverantwortlich ist. Da PGE2 auch die Anzahl der B-Zellen reduziert, scheint das Virus somit selbst dafür zu sorgen, dass die antivirale Immunantwort schwächer ausfällt. „Dadurch öffnet sich die Tür für Sekundärinfektionen beispielsweise durch Pilze, wie sie bereits gehäuft in Indien aufgetreten sind“, erklärt Professorin Hilfiker-Kleiner. Auch erneute Infektionen mit SARS-CoV-2 sind dann möglich. Diese Reinfektion könnte nach Ansicht der Wissenschaftlerin der Grund sein, weshalb bei schweren COVID-19-Verläufen die Immunreaktion plötzlich überschießt und es infolgedessen zu Organschäden kommt.

Taxifolin kann PGE2-Spiegel senken

Erhöhte PGE2-Spiegel treten jedoch auch bei Nicht-infizierten auf, vor allem bei älteren Menschen mit inaktivem Lebensstil. Doch es gibt Mittel, den PGE2-Spiegel zu senken und so die Immunantwort zu verbessern. Eines davon heißt Taxifolin. Die Substanz wird aus dem Holz der Lärche gewonnen und ist als Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich. In Zellkultur konnte das Forschungsteam nachweisen, dass der Pflanzenextrakt als PGE-2-Hemmer wirkt. „Ob das als vorbeugende Maßnahme für Risikopatienten infrage kommt, müssen aber erst weitere Studien klären“, sagt Dr. Ricke-Hoch. Eine andere Option ist mehr Bewegung. „Wir haben Blutproben gesunder Senioren untersucht, die ein zwölfmonatiges Bewegungstraining absolviert haben“, sagt die Forscherin. Der Nachweis war eindeutig. In den Blutproben, die am Ende des Programms entnommen wurden, befand sich deutlich weniger PGE2 als in Proben aus der Zeit vor dem Training.

Service:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Dr. Melanie Ricke-Hoch, hoch.melanie@mh-hannover.de, Telefon (0511) 532-2531 und Professorin Dr. Denise Hilfiker-Kleiner, hilfiker.denise@mh-hannover.de und dekanat.medizin@uni-marburg.de.

Die Originalarbeit „Impaired immune response mediated by prostaglandin E2 promotes severe COVID-19 disease“ finden Sie hier.

MHH-Studie zu SARS-CoV-2: Kreuzimpfung schützt effektiv

Kombination der Impfstoffe von AstraZeneca und Biontech/Pfizer schützt besonders gut – auch bei Virusvarianten.

Stand: 15. Juli 2021

Die Ständige Impfkommission (STIKO) befürwortet bei Personen, die schon eine AstraZeneca-Impfung erhalten haben, eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von Biontech/Pfizer – aus Risiko-Nutzen-Abwägungen heraus. Diese Empfehlung basiert auf Forschungsarbeiten, die sich in Vorstadien der Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften befanden. Nun wurden die Ergebnisse einer Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) von Professor Dr. Reinhold Förster, Leiter des Instituts für Immunologie, und Professor Dr. Georg Behrens, Klinik für Rheumatologie und Immunologie, in der Fachzeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlicht. Die Arbeit ergab, dass eine solche Kreuzimpfung wirksamer gegen SARS-CoV-2-Infektionen ist als die zweifache Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff und, dass sie darüber hinaus auch besser gegen Virusvarianten wirkt. Die Studie wurde im Rahmen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) unterstützt sowie vom Exzellenzcluster RESIST, vom Land Niedersachsen, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Sonderforschungsbereich 900 finanziell gefördert.

Die Wissenschaftler haben die Immunantworten in Blutproben von 175 freiwilligen Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern verglichen, von denen sich ein Drittel nach der AstraZeneca-Erstimpfung auch bei der Zweitimpfung für AstraZeneca entschieden hat und zwei Drittel für Biontech/Pfizer. Bei den Studienteilnehmenden handelt es sich um MHH-Beschäftigte.

Kreuzimpfung: Starke Immunantwort und mehr Schutz vor Virusvarianten

„Die Zweitimpfungen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff führten zu deutlich stärkeren Immunantworten als die Zweitimpfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff“, berichtet Professor Förster: Nach der Kreuzimpfung war ein 11,5-facher Anstieg bestimmter schützender Antikörper (Anti-S-IgG) zu verzeichnen, wohingegen die ausschließliche AstraZeneca-Impfung zu einem rund dreifachen Anstieg führte. Ähnliche Veränderungen gab es bei weiteren Antikörpern (Anti-S-IgA) sowie bei den T-Zellen. Auch die Qualität der Antikörper und der T-Zellen war nach der Kreuzimpfung höher. Antikörper halten das Virus davon ab, in die Zellen einzudringen. T-Zellen zerstören infizierte Zellen und lösen weitere Immunreaktionen aus. „Die Wirkung der Kreuzimpfung entsprach insgesamt der von vollständig mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff geimpften Personen“, sagt Professor Behrens. Allerdings befinde sich die Immunantwort auch bei einer ausschließlichen Impfung mit AstraZeneca schon auf einem sehr hohen Niveau und der Impfstoff bleibe sehr wichtig für den Kampf gegen COVID-19.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der Kreuzimpfung ist, dass sie – nach den von den Forschern im Labor ermittelten Werten – auch stärker gegen die Virusvarianten Alpha, Beta und Gamma schützt. Im Gegensatz dazu blieb die Immunantwort auf diese Varianten nach der doppelten AstraZeneca-Impfung oft schwach. „Wir prüfen nun die Immunantwort auf die Virusvariante Delta, deren Anteil an den Neuinfektionen in Deutschland derzeit bei gut sechs Prozent liegt“, sagt Professor Förster. „Eine Zweifachimpfung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff schützt ebenfalls sehr gut vor Infektionen mit den vier angesprochenen Virusvarianten, das ist aus anderen Studien bekannt.“

Gute Grundlage für Empfehlungen der Impfabfolge

„Wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, wie die Immunitätssituation im Spätsommer und im Herbst sein wird, und anhand dieser Situation muss entschieden werden, welche Gruppen eine dritte Impfung brauchen und mit welchem Impfstoff sie geimpft werden sollen“, sagt Professor Förster. „Unsere Studie bildet, gemeinsam mit weiteren Arbeiten anderer Forschungsinstitute, eine gute Grundlage für Empfehlungen der Impfabfolge. Für eine Auffrischungsimpfung könnte gezielt ein anderer Impfstoff genutzt werden – auch, um beispielsweise auf neue Mutationen reagieren zu können, die jederzeit auftauchen könnten“, ergänzt Professor Behrens.

RESIST – Forschen für die Schwächsten

Professor Förster ist Co-Sprecher des von der MHH geleiteten Exzellenzcluster RESIST (Resolving Infection Susceptibility), in dem rund 50 Forschungsteams an einem Ziel arbeiten: Sie wollen besonders anfällige Menschen besser vor Infektionen schützen. Zu RESIST gehören in der Klinik tätige Ärztinnen und Ärzte, denen die Situation der Patientinnen und Patienten sehr vertraut ist, sowie Grundlagenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die Krankheitserreger und deren Zusammenwirken mit dem Immunsystem bis ins kleinste Detail erforschen. RESIST besteht aus sechs Partner-Institutionen, Sprecher ist Professor Dr. Thomas Schulz, Leiter des MHH-Instituts für Virologie. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert RESIST. Mehr Informationen über RESIST finden Sie unter www.RESIST-cluster.de.

Im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) entwickeln bundesweit etwa 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte aus 35 Institutionen – die MHH gehört dazu – gemeinsam neue Ansätze zur Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten. Ziel ist die sogenannte Translation: die schnelle, effektive Umsetzung von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis. Damit bereitet das DZIF den Weg für die Entwicklung neuer Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente gegen Infektionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dzif.de.

MHH-Projekt „COVID-19-Kohorte“ hilft bei Aufklärung des Krankheitsrisikos

Internationaler Forschungsverbund entdeckt genetische Marker für schweren COVID-19-Verlauf

Stand: 09. Juli 2021

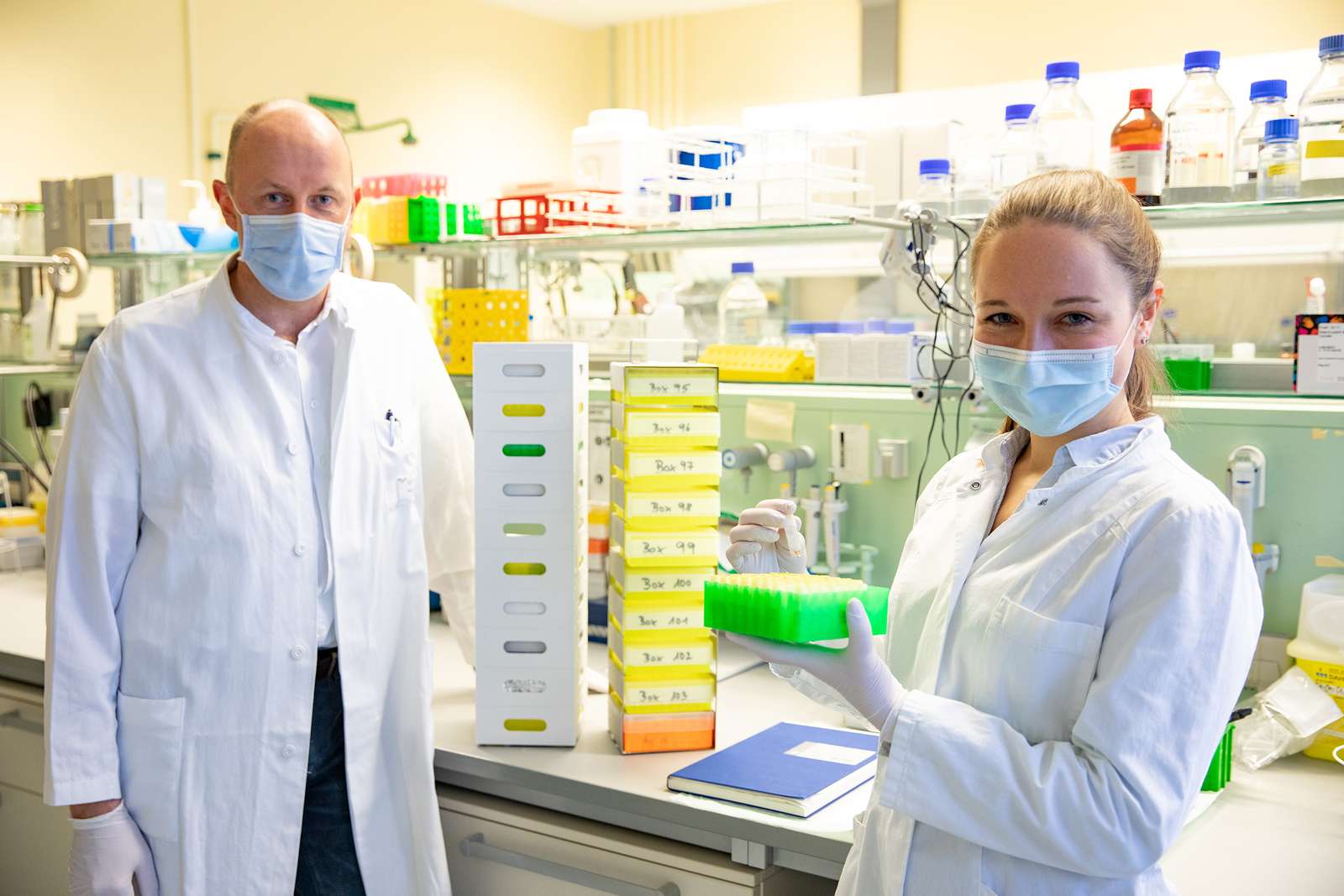

Welche Faktoren sind verantwortlich dafür, dass einige Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schwer erkranken, während andere nur leichte oder gar keine Symptome entwickeln? Dieser Frage gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem internationalen Zusammenschluss namens „COVID-19 Host Genomics Initiative“ nach. Neben Rauchen und Übergewicht als Risikofaktoren für einen schweren COVID-19-Verlauf hat das Forschungsteam auch genetische Faktoren im menschlichen Erbgut gefunden, die offenbar eine wichtige Rolle spielen. An der weltweiten Zusammenarbeit ist auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) beteiligt. Sie hat Bioproben und Daten aus ihrer „COVID-19-Kohorte“ beigesteuert, einem vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) mit mehr als zwei Millionen Euro unterstützten Forschungsprojekt. Die ersten Ergebnisse aus den Untersuchungen des weltweiten Forschungsverbundes sind jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

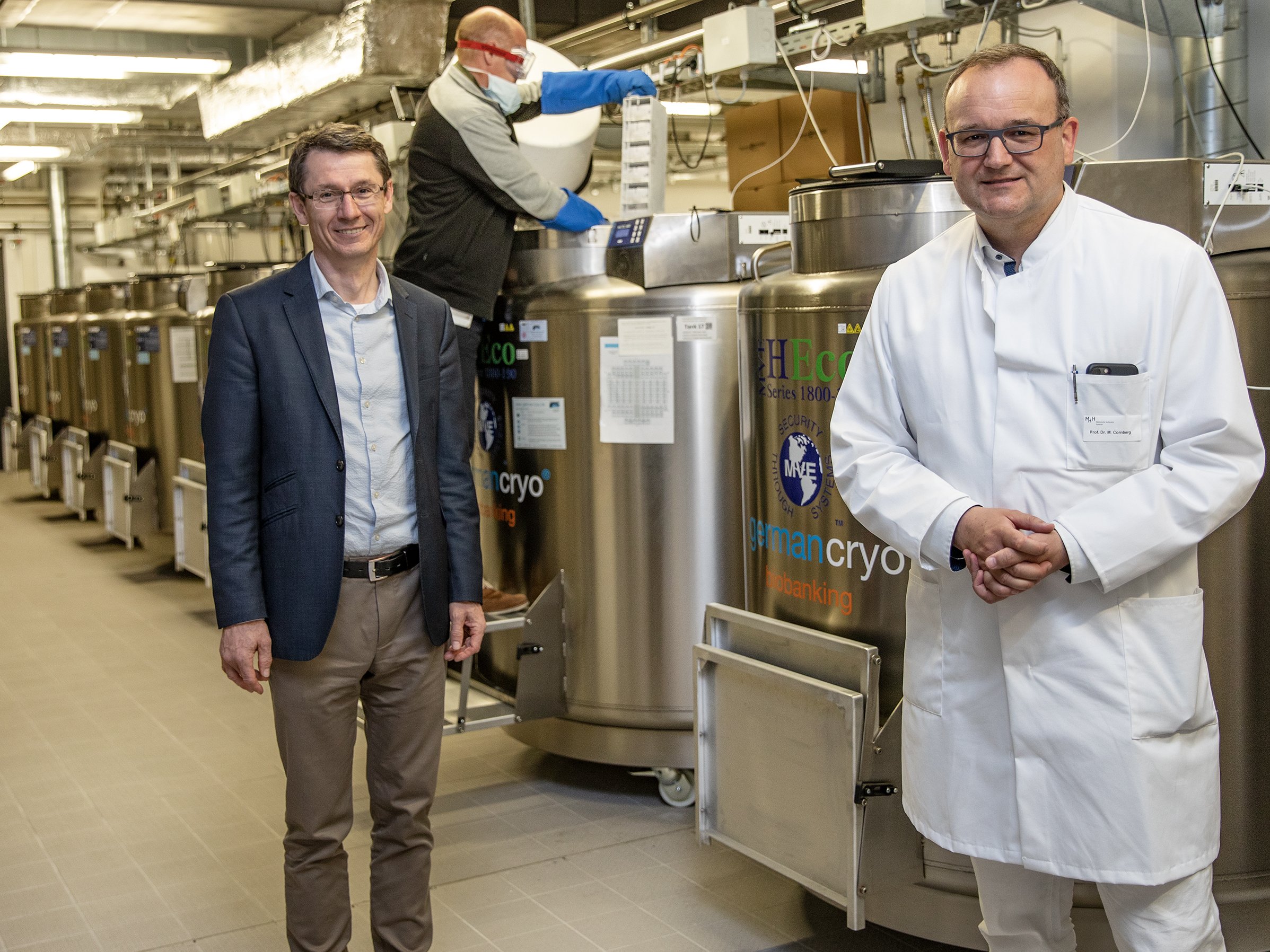

Daten aus Hannover für weltweite Studie

Aus der MHH stammen Bioproben und Daten der „COVID-19-Kohorte“, die seit März 2020 von unterschiedlich stark am Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankten Patientinnen und Patienten sowie Kontrollproben von Menschen mit anderen Atemwegserkrankungen aus verschiedenen MHH-Kliniken und dem Klinikum Region Hannover gesammelt und verglichen worden sind. Untergebracht ist die COVID-19-Biobank in der Hannover Unified Biobank (HUB). „Die HUB erfüllt die hohen Sicherheitsauflagen, um die Bioproben zu verarbeiten und einzulagern“, betont Professor Dr. Thomas Illig, Leiter der HUB. Für ihre Analyse hat die „COVID-19 Host Genomics Initiative“ weltweit klinische und genetische Daten von fast 50.000 Patientinnen und Patienten, die positiv auf das Virus getestet wurden, sowie von zwei Millionen Kontrollpersonen aus zahlreichen Biobanken und klinischen Studien zusammengeführt.

Genetische Ansatzpunkte für neue Therapie-Strategien

„Bei der Analyse der genetischen Daten wurden 13 Stellen im menschlichen Genom gefunden, die stark mit einer Infektion oder schweren COVID-19-Verläufen verbunden sind“, erklärt Professor Dr. Markus Cornberg, stellvertretender Direktor der MHH-Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie und Direktor des Zentrums für Individualisierte Infektionsmedizin (Centre for Individualised Infection Medicine, CiiM), der sich um die klinische Aufarbeitung der an der HUB eingelagerten Proben kümmert. Einige dieser Genorte stehen offenbar auch in Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, Lungenkrebs oder Lungenfibrose, einer krankhaften Vermehrung des Bindegewebes, welches dann verhärtet und vernarbt (fibrosiert) und zu Atemnot führt. „Diese Ergebnisse könnten dazu beitragen, Angriffspunkte für künftige Therapien zu finden“, sagt der Infektiologe. Und das ist dringend nötig. Zwar bieten Impfstoffe einen Schutz gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2, es gibt aber noch erheblichen Verbesserungsbedarf bei der COVID-19-Behandlung.

Die „COVID-19 Host Genomics Initiative“ ist eine der umfangreichsten Kooperationen in der Humangenetik und umfasst derzeit mehr als 3.500 Autorinnen und Autoren von 61 Studien aus 25 Ländern. Am hannoverschen Projekt „COVID-19-Kohorte“ sind neben der Hannover Unified Biobank (HUB) und den MHH-Kliniken für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, für Pneumologie, für Nieren- und Hochdruckerkrankungen, für Rheumatologie und Immunologie sowie der COVID-Ambulanz auch das Klinikum Region Hannover, das Zentrum für Individualisierte Infektionsmedizin (Centre for Individualised Infection Medicine, CiiM) sowie das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung beteiligt.

SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie bei Professor Dr. Thomas Illig illig.thomas@mh-hannover.de, Telefon (0511) 5350-8450 sowie bei Professor Dr. Markus Cornberg unter cornberg.markus@mh-hannover.de, Telefon (0176) 1532-6821.

Die Originalarbeit „The COVID-19 Host Genetics Initiative. Mapping the human genetic architecture of COVID-19“ finden Sie hier.

Wie sinnvoll sind COVID-Impfungen bei Kindern?

Stand: 02. Juli 2021

Seit ein paar Wochen können sich Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren gegen COVID-19 impfen lassen. Die Europäische Kommission hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer für diese Altersklasse zugelassen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) im Robert-Koch-Institut (RKI) will das Impfen von Kindern und Jugendlichen allerdings nicht allgemein empfehlen, da die Datengrundlage noch zu dünn sei. Wir haben dazu bei Dr. Nikolaus Schwerk, Oberarzt in der Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Lungentransplantation, nachgefragt.

Herr Dr. Schwerk, teilen Sie die aktuelle Zurückhaltung der Ständigen Impfkommission in Sachen COVID-Impfung von Kindern?

Antwort: Diese Frage lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. Zunächst muss man sich das Ziel einer flächendeckenden Impfempfehlung bei Kindern in Deutschland, welche ja durch die STIKO ausgesprochen wird, vergegenwärtigen. Durch diese sollen nämlich Infektionen, die bei einem relevanten Anteil zu schweren Erkrankungen oder gar zum Tode der Kinder führen, verhindert und im besten Fall ausgerottet werden. Zusätzlich müssen die Impfstoffe sicher sein, also das Verhältnis von Nutzen und Risiken genau abgewogen werden. Da hat die STIKO eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe.

Nun ist es ja glücklicherweise so, dass nur sehr wenige Kinder im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 schwer erkranken und zu einem Großteil sogar asymptomatische Verläufe zeigen. In Deutschland leben derzeit etwa 13,5 Millionen Kinder von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Seit Ausbruch der Pandemie wurden dem RKI 367.914 Infektionen und 14 Todesfälle durch- bzw. im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern von 0 bis 14 Jahren gemeldet (Stand 29.06.2021). Dabei ist zu beachten, dass in dieser Altersgruppe sicher sehr viele Infektionen erst gar nicht erkannt bzw. gemeldet wurden, wir also von einer viel höheren Dunkelziffer ausgehen müssen. Die extrem geringe Zahl schwerer Krankheitsverläufe entspricht auch meinen persönlichen Erfahrungen in unserer Klinik, wo bisher kein Kind an einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben ist und in der gesamten Zeit weniger als zehn Patienten, meistens nur mit milden Symptomen, stationär behandelt werden mussten. Man müsste also eine extrem große Kinderzahl impfen, um schwere oder gar tödlich verlaufende SARS-CoV-2-Infektionen zu verhindern. Daher kann ich die Zurückhaltung der STIKO gut nachvollziehen.

Allerdings muss auch eingeräumt werden, dass die vom RKI und der STIKO genannten Risikogruppen bei Kindern in gewisser Weise willkürlich sind. Es ist zwar schon so, dass Kinder mit unterschiedlichsten chronischen bzw. schweren Vorerkrankungen in den bisher publizierten Fallserien schwerer Krankheitsverläufe durch SARS-CoV-2 prozentual überrepräsentiert waren. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da Kinder mit einer schweren und/oder chronischen Erkrankung generell ein erhöhtes Risiko für schwer verlaufende Infektionserkrankungen haben. Das war auch schon vor COVID-19 so. Das Risiko ist aber abhängig von der spezifischen Grunderkrankung des Kindes, dem aktuellen Gesundheitszustand, der laufenden Therapie und auch vom Alter. Aufgrund der extrem niedrigen Zahlen schwerer Krankheitsverläufe konnten nach meinem Wissen daher spezifischen Risikogruppen nicht eindeutig identifiziert werden.

Haben Sie Bedenken, was mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs betrifft?

Antwort: Ich glaube, dass die verfügbaren Impfstoffe sicher sind und kann mir aufgrund ihres Wirkmechanismus nicht vorstellen, dass Spätfolgen zu befürchten sind. Das kann ich nicht belegen, sondern hier nur meine ganz persönliche Einschätzung abgeben.

Gibt es denn Ihrer Meinung nach Aspekte die für eine Impfung sprechen?

Antwort: Bei der Frage ob Kinder gegen SARS-CoV-2 geimpft werden sollen oder nicht müssen meines Erachtens auch die negativen soziopsychologischen Effekte dieser Pandemie in Betracht gezogen werden. Diese sind meiner Meinung nach dramatisch und in ihrem Ausmaß aktuell noch gar nicht klar abzuschätzen. Wir dürfen uns auch nicht einreden, dass die Pandemie vorbei ist. Eine 4. Welle ist auch in Deutschland durchaus möglich. Die Impfung könnte den Kindern in diesem Falle durchaus nützlich sein, da sie es ihnen unter Umständen ermöglichen würde, auch bei steigenden Infektionszahlen weiter zur Schule gehen zu können, sich mit Freunden zu treffen oder sich im Verein sportlich zu betätigen. Diese Argumente sind meiner Meinung nach sehr relevant und sollten in die Entscheidung für oder gegen eine Impfung mit einbezogen werden.

Wie verfahren Sie bei dieser Frage denn mit Ihren eigenen Kindern?

Meine Frau und ich haben es mit unseren Kindern (12 und 15 Jahre) folgendermaßen gemacht: Wir haben mit ihnen gesprochen und ihnen die Möglichkeit eingeräumt, sich impfen zu lassen, wenn sichergestellt ist, dass alle wirklich gefährdeten und impfwilligen Menschen ihre Impfung erhalten haben. Das ist nämlich leider immer noch bei Weitem nicht der Fall. Beide Kinder haben sich sofort dafür entschieden, obwohl sie Spritzen hassen. Und meine Frau und ich haben überhaupt keine Sorgen vor möglichen relevanten unerwünschten Nebenwirkungen.

Die Delta-Variante gilt als deutlich ansteckender, vor allem unter jungen Menschen. Was raten Sie Eltern, die unsicher sind, ob sie ihr Kind impfen lassen sollen?

Antwort: Grundsätzlich gilt es mit Blick auf die Delta-Variante, die gleichen Schutzmaßnahmen einzuhalten wie bisher.

Die Fragen stellte: Vanessa Meyer

Mehr Nähe am Lebensende trotz Pandemie ermöglichen

MHH untersucht im Forschungsverbund Palliativversorgung in Pandemiezeiten (PallPan) Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die ambulante Palliativversorgung

Stand: 23. Juni 2021

Der Forschungsverbund Palliativversorgung in Pandemiezeiten (PallPan) hat die „Nationale Strategie für die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen in Pandemiezeiten“ vorgestellt. Herzstück bilden konkrete Handlungsempfehlungen, wie im Falle künftiger Pandemien insbesondere Nähe am Lebensende ermöglicht werden kann. Auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ist an dem Forschungsprojekt beteiligt: Ein Team vom Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin um Professorin Dr. Stephanie Stiel und Institutsdirektor Professor Dr. Nils Schneider hat dabei Aspekte der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung untersucht.

16 Studien mit mehr als 1.700 Betroffenen

Der Forschungsverbund PallPan des Nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätsmedizin zu Covid-19, Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) besteht aus palliativmedizinischen Einrichtungen von 13 Universitätsklinken und widmet sich den Erfahrungen, Belastungen und Herausforderungen in der Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen in der aktuellen Pandemie. In 16 Studien wurden innerhalb von neun Monaten über 1.700 Betroffene, Versorgende und Verantwortliche im Gesundheitssystem und in der Politik nach ihren Erfahrungen gefragt und deren Aussagen systematisch untersucht und ausgewertet.

Das MHH-Team legte dabei den Fokus auf die Befragung von Hausärztinnen und Hausärzte sowie niedergelassene Onkologinnen und Onkologen. „In der ersten Phase der Pandemie lag der Fokus meist auf den COVID-19-Erkrankten in der stationären Versorgung“, sagt Professorin Stiel. „Die Menschen mit anderen Erkrankungen sind dagegen aus dem Blick geraten.“ Bei den niedergelassenen Onkologinnen und Onkologen habe es zunächst vor allem Probleme durch die Anpassung der Praxisabläufe an die pandemiebedingten Hygienevorschriften gegeben. Auch die Terminvergabe für Chemo- und Transfusionstherapien sei in der Anfangsphase schwieriger gewesen, weil Erkrankte zunächst noch verunsichert gewesen seien. Das habe sich jedoch schnell gelegt. „Auch hinsichtlich der Behandlungsqualität, so berichten die befragten niedergelassenen Onkologinnen und Onkologen, gab es kaum Einbußen“, betont Professorin Stiel.

„Versorgung und Sterbebegleitung Schwerkranker hat sich verschlechtert“

Hausärztinnen und Hausärzte hatten neben der Reorganisation ihrer Praxisabläufe jedoch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie konnten aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote weniger Krankenbesuche zu Hause und in Pflegeeinrichtungen machen. „Das hat aus hausärztlicher Sicht zur Verschlechterung der Versorgung schwerkranker und sterbender Menschen geführt“, betont Professor Schneider. Das habe nicht nur Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Auch die seelische Verfassung der Kranken und ihrer Angehörigen habe gelitten. „Generelle Kontakteinschränkungen und Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen haben den Menschen am Lebensende und ihren Angehörigen nicht gut getan“, betont Professor Schneider. Hausärztinnen und Hausärzte wünschten sich daher in lokale Krisenteams eingebunden zu sein, damit die Belange von Menschen am Lebensende und ihrer Angehörigen künftig angemessen berücksichtigt werden.

33 Handlungsempfehlungen

Mit Hilfe von 120 Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen von Gesundheitswesen, Verwaltung und Politik wurden die Ergebnisse der 16 Studien aus den 13 Universitätskliniken zu einer gemeinsamen Strategie entwickelt und abgestimmt. Kernstück sind 33 konkrete Handlungsempfehlungen, die sich in drei Abschnitte gliedern: Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen unterstützen, Mitarbeitende unterstützen und Strukturen und Angebote der Palliativversorgung unterstützen und aufrechterhalten.

Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen wünschen sich nach den Befragungsergebnissen vor allem eines für die Zukunft: Nähe am Lebensende auch in einer Pandemie zu ermöglichen. Hierfür braucht es abgewogene Besuchsregelungen für Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch einen rechtlichen Rahmen, den die Politik schaffen muss. Einzelfallentscheidungen und klar definierte Ausnahmeregelungen haben sich als eine praktikable und hilfreiche Strategie bewährt und sollten überall genutzt werden.

Mitarbeitende in der Versorgung brauchen vor allem ausreichend Schutz vor Infektionen, aber eben auch grundlegende palliativmedizinische Kenntnisse und psychosoziale Unterstützung in herausfordernden Situationen, etwa auf der Intensivstation oder Pflegeheimen. „Auch in Pandemiezeiten stehen schwerkranken und sterbenden Menschen eine gute Symptombehandlung und würdevolle Begleitung im Einklang mit dem Patientenwillen zu. Das gilt für Infizierte wie für Nicht-Infizierte. Hier brauchen die Versorgenden in der erhöhten Belastung einer Pandemie mehr Unterstützung,“ betont Professor Dr. Steffen Simon von der Uniklinik Köln und einer der beiden Koordinatoren des PallPan-Verbundes.

Von Seiten der Politik sowie der Kliniken und Pflegeeinrichtungen muss darauf geachtet werden, dass die Palliativversorgungsstrukturen auch und gerade in einer Pandemiesituation aufrecht erhalten bleiben. „Palliativstationen dürfen in einer Pandemie nicht geschlossen werden, vielmehr sollten die ambulanten und stationären palliativmedizinischen Dienste für die notwendige Versorgung von schwerkranken und sterbenden Patientinnen und Patienten arbeitsfähig bleiben und gegebenenfalls angepasst oder sogar erweitert werden – etwa für Infizierte, die nicht mehr geheilt werden können,“ appelliert Professorin Dr. Claudia Bausewein vom LMU Klinikum München, ebenfalls Koordinatorin des PallPan-Verbundes und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP).

Informationsplattform und Trauerangebote

Der PallPan-Verbund plant schon weitere Vorhaben: den Aufbau einer webbasierten Informationsplattform, die Entwicklung von Unterstützungsmaterialien für trauernde Angehörige sowie Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, die Integration von PallPan in eine „Nationale Pandemic Preparedness“ für das deutsche Gesundheitswesen sowie die stetige Weiterentwicklung der Handlungsempfehlungen.

Der Forschungsverbund PallPan wird als Teil des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM) vom BMBF gefördert. Dem Forschungsverbund gehören die palliativmedizinischen Einrichtungen der Universitätsklinika an den Standorten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Erlangen, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Jena, Köln, München, Rostock und Würzburg an. Die koordinierende Gesamtleitung haben Professorin Dr. med. Claudia Bausewein vom LMU Klinikum München und Professor Dr. Steffen Simon von der Uniklinik Köln.

Service:

Link zur PDF: https://doi.org/10.5281/zenodo.5012504

Das PallPan-Konsortium lädt zu einer virtuellen Abschlusskonferenz ein, in der die Nationale Strategie vorgestellt wird. (pall.pandemie@med.uni-muenchen.de) Termin ist der 24. Juni 2021, von 14 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Einwahllink (Kenncode: 562238): https://lmu-munich.zoom.us/j/95257337713?pwd=TW5Ib1BnYmNVWFBEMUEvTksrTk95QT09

Stichwort

Patienten optimal versorgen, Infektionen verhindern, Gesundheitsversorgung erhalten: Die Covid-19-Pandemie bringt Herausforderungen mit sich, die innerhalb kurzer Zeit neue Handlungsstrategien erfordern. Das Nationale Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin zu Covid-19, kurz Netzwerk Universitätsmedizin (NUM), bündelt und stärkt Forschungsaktivitäten zur Bewältigung der aktuellen Lage. Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, koordiniert durch die Charité – Universitätsmedizin Berlin, arbeitet das Forschungsnetzwerk unter Beteiligung aller deutschen Universitätsklinika und weiterer Netzwerke an Lösungen für eine bestmögliche Patientenversorgung in der Pandemie. 13 umfängliche Verbundprojekte mit Leitungen an den verschiedenen Standorten der Universitätsmedizin sind hierfür konzipiert worden. Das Programm ist auf schnelle, unmittelbare Unterstützungswirkungen ausgerichtet. Ein Akzent liegt auf der kliniknahen Forschung und Versorgungsforschung, deren Ergebnisse gemäß dem translationalen Ansatz direkt in Versorgung und Krisenmanagement einfließen. Dem Forschungsnetzwerk und den beteiligten Einrichtungen stehen zur Umsetzung dieser Aufgabe rund 150 Millionen Euro im ersten Jahr bereit, ab 2021 soll das Netzwerk bis zum Jahr 2024 mit weiteren 80 Millionen Euro jährlich bzw. zusätzlichen 240 Millionen Euro gefördert werden. Die gemeinsamen Entwicklungen in Forschung und Patientenversorgung, evidenzbasiertes Vorgehen sowie gegenseitiges Lernen sollen zu einem gemeinsamen Vorgehen bei der Pandemiebekämpfung und einer „Pandemic Preparedness“ führen. Weitere Informationen: www.netzwerk-universitaetsmedizin.de

Junge Frau an MHH nach COVID-19-Infektion erfolgreich lungentransplantiert

Stand: 27. Mai 2021

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat einer schwer an COVID-19-erkrankten Patientin eine Lunge transplantiert. Für die 34-Jährige war es die einzig noch mögliche Therapie. Ein interdisziplinäres Team der MHH entschied sich nach sorgfältiger Evaluation Anfang Mai 2021 für die Transplantation. Die Patientin, die zum Zeitpunkt der Infektion schwanger war, sowie ihr Kind sind mittlerweile wohlauf. „Der Fall verdeutlicht die Expertise der MHH in der Versorgung von schwer an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten in allen Stadien der Erkrankung“, stellt Professor Dr. Frank Lammert, MHH-Vorstand Krankenversorgung, heraus.

Kind per Kaiserschnitt entbunden

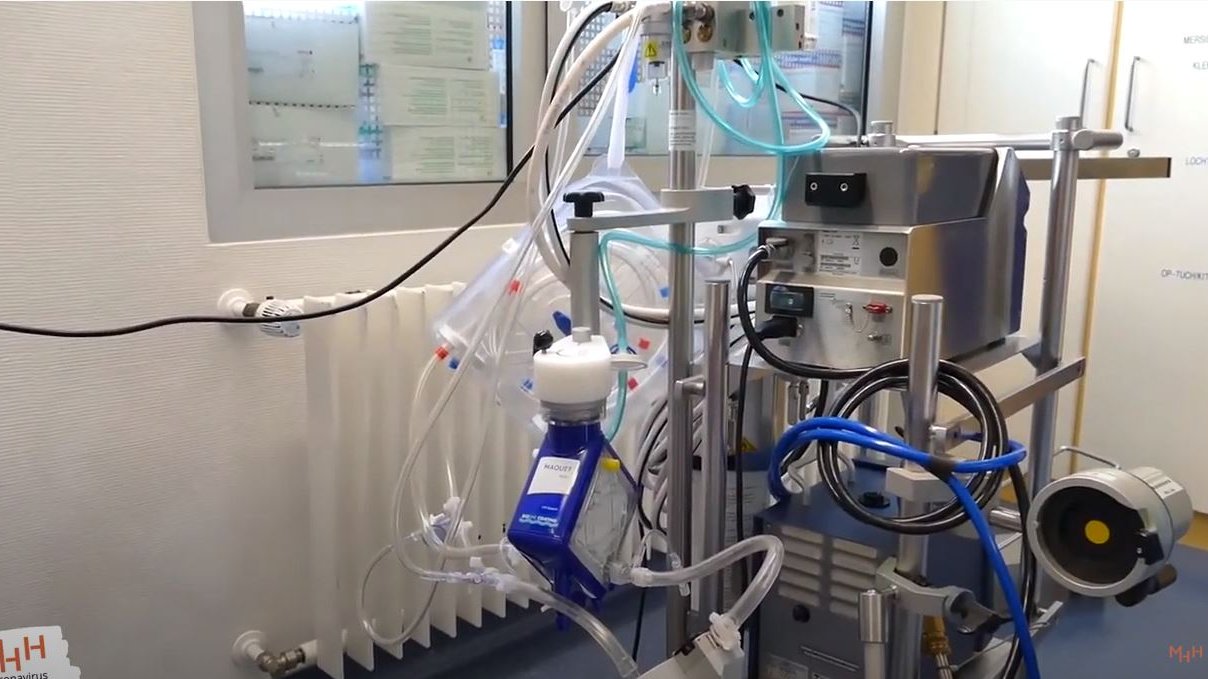

Anfang März 2021 war die schwangere Patientin mit einer COVID-19-Infektion in die MHH eingeliefert worden. Ihr stabiler Zustand verschlechterte sich im Laufe einer Woche zusehends: Nach einer zunächst erfolgreichen einwöchigen nicht-invasiven-Maskenbeatmung (NIV) musste sie aufgrund eines voranschreitenden Lungenversagens intubiert und künstlich beatmet werden. Unmittelbar nach der Intubation haben sich die Intensivmediziner gemeinsam mit Professor Dr. Constantin von Kaisenberg, Bereichsleiter Pränatalmedizin und Geburtshilfe der MHH-Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und den Neonatologen der Kinderklinik für einen Kaiserschnitt in der 34. Schwangerschaftswoche entschieden, da sie mit einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Mutter rechneten. Für das Kind bestand außerhalb der Gebärmutter bereits eine sehr gute Überlebenschance. Zudem erwarteten die Ärzte, dass sich die Patientin nach Kaiserschnitt besser beatmen lässt und die Behandlung mit einer künstlichen Lunge, extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO), erfolgversprechender wäre.

Infektion schädigte die Lunge irreversibel

Die Entscheidung stellte sich nur wenige Tage später als richtig heraus. Der Zustand verschlechterte sich so rapide, dass für eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Patientin eine künstliche Lunge (ECMO) notwendig wurde. Aufgrund massiver und irreversibler Schädigung der Lunge prüften die Intensivmediziner gemeinsam mit den hinzugezogenen Pneumologen schließlich, ob eine Lungentransplantation als Ultima Ratio infrage kommen könnte. „Die Lunge der Patientin war durch die Infektion sehr stark geschädigt. Eine Aussicht auf eine Erholung der Lungen bestand trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen nicht mehr“, sagt Professor Dr. Marius Höper, stellvertretender Direktor der Klinik für Pneumologie. „Deshalb haben wir uns letztendlich gemeinsam mit den Intensivmedizinern und Chirurgen nach sorgfältiger Evaluation für eine Transplantation entschieden.“

40 Tage künstlich mit ECMO beatmet

Um die Patientin für die Transplantation evaluieren zu können, musste sie ansprechbar sein. „Oft sind Patienten sediert, wenn sie künstlich beatmet werden“, erklärt Professor Dr. Wolfgang Koppert, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. „In insgesamt neun Wochen haben die Ärzte, Pflegekräfte und Physiotherapeuten auf der Station 44 mit viel Einsatz erreicht, dass die Patientin während der künstlichen Beatmung wach und damit ansprechbar sein konnte.“ Insgesamt war die Patientin über 40 Tage von der künstlichen Lunge (ECMO) abhängig.

Um eine Transplantation durchführen zu können, müssen neben der irreversiblen Schädigung des Organs noch weitere Kriterien erfüllt sein: Sie durfte keine relevanten Vorerkrankungen, die den Erfolg der Transplantation hätten gefährden können, und auch keine akute COVID-19-Infektion mehr haben. „Unsere Kriterien für die Listung der Patientin waren, dass sie keine neurologischen Ausfälle, keine Schädigungen an anderen Organen hat und die mit der Transplantation einhergehende lebenslange Therapie einhalten kann“, sagt Professor Dr. Axel Haverich, Direktor der MHH-Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie und Leiter des MHH-Transplantationszentrums, „all das erfüllte die Patientin.“

Interdisziplinäre Expertise an der MHH

An der Versorgung der Patientin waren Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten und Kardiotechniker zahlreicher Fachdisziplinen beteiligt – von den Intensivmedizinern und Pneumologen über die Frauen- und die Kinderklinik bis hin zu den Chirurgen und Anästhesisten.

„Die Situation war vollkommen anders als sonst bei einer Lungentransplantation, bei der die Patientinnen und Patienten in der Regel über einen Zeitraum von sechs Monaten evaluiert werden und sich während dieses Prozesses mental mit der Situation auseinandersetzen können“, erläutert Professor Höper.

Mutter und Kind sind mittlerweile wohlauf

Für Patientinnen und Patienten, deren Lungen nach einer COVID-19-Infektion irreversibel geschädigt sind, kann eine Transplantation die letzte Therapieoption darstellen. Bisher wurden weltweit etwa 40 dieser Patienten lungentransplantiert. Deutschlandweit sind drei weitere Fälle bekannt. „Bei den bisher vorgenommenen Transplantationen nach COVID-19 wurde berichtet, dass die Schädigung der Lungen die Operation erschwert hatte. Das war bei unserer Patientin aber nicht der Fall“, erklärt Professor Dr. Haverich. „Die Operation verlief ohne weitere Komplikationen. Die Patientin musste nach der Operation auch nicht wieder künstlich mit der ECMO beatmet werden“, sagt der Chirurg. „Nach nur wenigen Tagen setzte die Atmung spontan ein“. Zwei Wochen nach Transplantation konnte sie die Intensivstation verlassen. Die transplantierten Lungen sind voll funktionsfähig. „Es besteht eine gute Chance auf eine vollständige Genesung.“ Mutter und Kind sind mittlerweile wohlauf.

Neue Besuchsregelung ab dem 17. Mai 2021

Ab Montag, 17. Mai 2021, sind unter bestimmten Bedingungen Besuche von Angehörigen wieder möglich!

Stand: 14. Mai 2021

Das seit dem 26. März 2021 bestehende Besuchsverbot für Angehörige in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist aufgehoben. Ab Montag, 17. Mai 2021, gelten folgende aktualisierte Besuchsregelungen:

- Ein/e Besucher/in pro Tag für eine Stunde in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ist möglich.

- Die Besuche müssen entweder online vorab angemeldet werden oder an den Service-Points erfolgen.

- Vollständig Geimpfte benötigen keinen Testnachweis, müssen aber ihren Impfausweis vorlegen.

- Nicht vollständig Geimpfte benötigen einen tagesaktuellen Test (Antigen- oder PCR-Test) mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle.

Die MHH bietet keine Testmöglichkeiten an!

Im Kreißsaal, in der Kinderklinik und für Angehörige von Patienten, die palliativmedizinisch betreut werden, gelten die bislang bestehenden Besuchsregeln weiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://corona.mhh.de/besuch

Neue Erkenntnisse zu seltenen Nebenwirkungen nach Corona-Impfung

MHH behandelt erfolgreich Patientinnen mit Sinusvenenthrombosen.

Stand: 03. Mai 2021

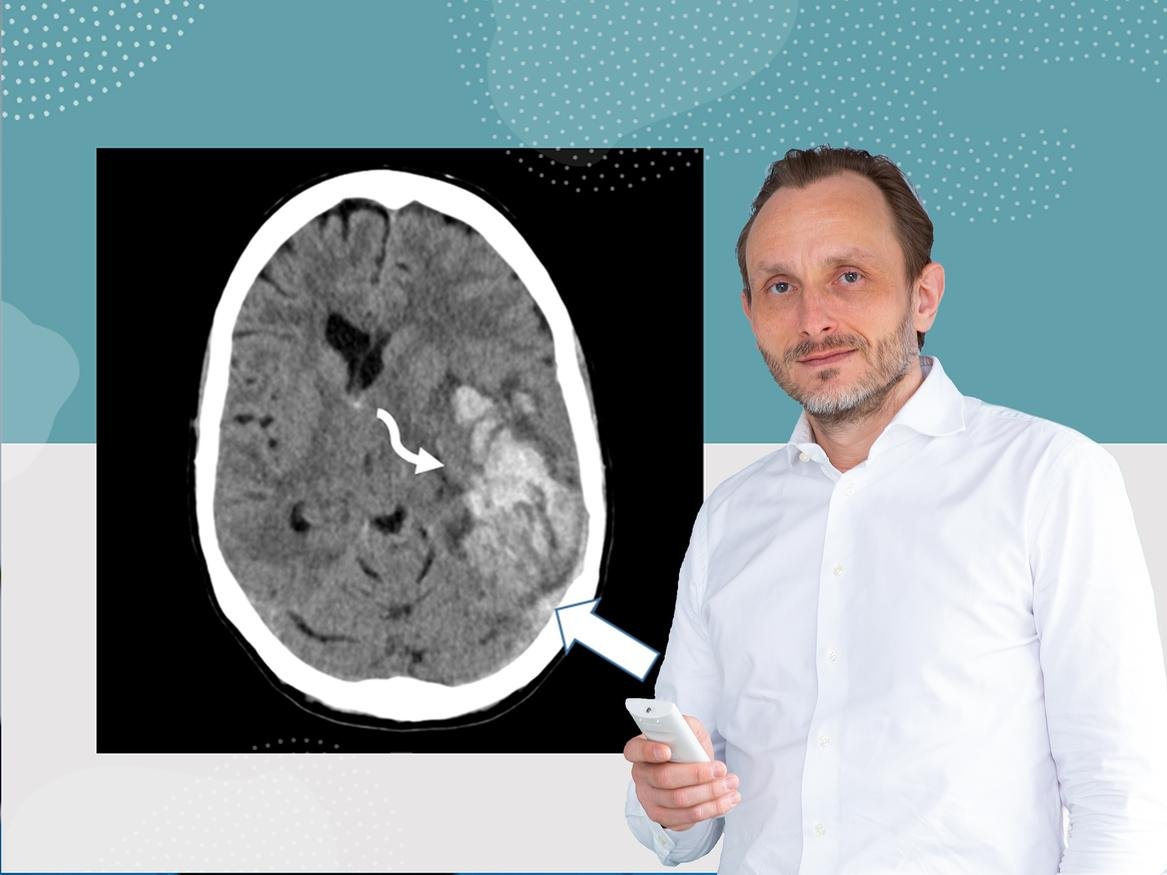

Seit Mitte März 2021 sind in Deutschland und anderen Ländern nach Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 mit dem Impfstoff von AstraZeneca (Vaxzevria) seltene Fälle von Hirnvenenthrombosen (Sinusvenenthrombosen) aufgetreten. Die Nebenwirkung der Impfung kann zur Folge haben, dass die Zahl der Blutplättchen (Thrombozyten) im Blut der Betroffenen abnimmt und wird daher auch Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT) genannt. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wurden fünf aus verschiedenen Kliniken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überwiesene Patientinnen behandelt. Als erste deutsche Klinik hat die MHH jetzt ihre detaillierten Erfahrungen in Diagnostik, Krankheitsverlauf und Therapie ausgewertet und der internationalen medizinischen Fachwelt als Behandlungsempfehlung zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse sind in der renommierten Fachzeitschrift Blood veröffentlicht worden. Erstautor ist Dr. Andreas Tiede, Professor für Hämostaseologie an der Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation.

Gefäßverschlüsse in Venen und Arterien

Ursache der seltenen Nebenwirkung ist eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems. Dabei kommt es zur Bildung von Antikörpern gegen ein körpereigenes Eiweiß der Blutplättchen, den Plättchenfaktor 4 (PF4). „Bei allen betroffenen Patientinnen mit VITT haben wir PF4‑Antikörper nachgewiesen“, sagt Klinikdirektor Professor Dr. Arnold Ganser. Binden die Antikörper an PF4, können die Blutplättchen aktiviert

werden, wie es auch bei einer Wundheilung der Fall wäre. Besteht keine Blutung, können sich Gerinnsel im Blut bilden Thrombosen entstehen. Außerdem stellten die behandelnden Ärztinnen und Ärzte insgesamt eine Abnahme der Blutplättchen (Thrombozytopenie) fest, sowie Gefäßverschlüsse. Diese Thrombosen betrafen jedoch nicht nur die Hirnvenen, sondern auch die Venen der Bauchorgane und die Arterien in Gehirn und Beinen. Die Patientinnen mussten je nach Schweregrad der Erkrankung unterschiedlich behandelt werden – mit Blutverdünnern zur Verhinderung der Thromboseausbreitung aber auch mit Kortison und weiteren Medikamenten. Bei allen war die Therapie erfolgreich, drei sind inzwischen wieder zu Hause. „Für die Patientinnen war es lebensrettend, dass wir einerseits genug hochspezialisierte Intensivbetten vorhalten und andererseits eine Klinik der Maximalversorgung sind, an der Spezialisten verschiedenster Fachdisziplinen 24 Stunden am Tag sieben Tage in der Woche zusammenarbeiten“, betont MHH-Präsident Professor Dr. Michael Manns. Nur die fachübergreifende Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen verschiedener medizinischer Abteilungen habe es ermöglicht, innerhalb weniger Tage eine neuartige Erkrankung zu erfassen und effektiv zu behandeln.

Bei Thromboseanzeichen schnell handeln

„Die Komplikation VITT ist zum Glück sehr selten“, sagt Professor Tiede. Entscheidend für eine Heilung seien eine frühe Diagnose und Behandlung. Kopfschmerzen und leichtes Fieber ein bis zwei Tage nach der Impfung seien jedoch normale Anzeichen einer Immunreaktion und kein Grund zur Sorge. Wer aber nach mehr als vier Tagen noch starke Beschwerden habe, sollte umgehend den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen. Ein dort angefertigtes Blutbild gibt Aufschluss über mögliche Anzeichen einer VITT. „In diesem Fall muss der Patient sofort die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen“, rät der Mediziner. Die jetzt veröffentlichte Publikation gebe den behandelnden Kliniken wiederum genaue Hinweise, welche Behandlung dann sinnvoll sei.

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis der fachübergreifenden Zusammenarbeit mehrerer Kliniken und Institute der MHH. Dazu gehören neben der Klinik für Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Stammzelltransplantation auch das Institut für Klinische Chemie, die Klinik für Neurochirurgie, das Institut für Neuroradiologie, die Klinik für Neurologie mit Klinischer Neurophysiologie und die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie.

Die Originalarbeit „Prothrombotic immune thrombocytopenia after COVID-19 vaccine“ finden Sie hier.

MHH-Studie: Kinder und Jugendliche mit COVID-19-Erkrankung gesucht

Praxisnahe Forschung von Expertinnen und Experten der Kinderklinik soll zu einem besseren Verständnis der Erkrankung führen.

Stand: 01. Februar 2022

Über Häufigkeit, Verlauf und Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern und Jugendlichen gibt es bisher nur wenige Informationen. Bisherige Studien zeigen im Vergleich zu Erwachsenen hauptsächlich milde Verläufe. Darüber hinaus gibt es jedoch Unklarheiten, wie Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen, zum Beispiel nach einer Transplantation oder mit Immunschwäche, mit der Erkrankung zurechtkommen. Um dies zu klären, suchen die Expertinnen und Experten der Klinik für pädiatrische Pneumologie und Neonatologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) Kinder und Jugendliche mit aktuell positivem SARS-CoV-2-Nachweis. Unabhängig von Vorerkrankungen und Schweregrad der Symptome wird zur Teilnahme an der pedCAP-Netz COVID-19 Studie eingeladen.

Was ist das Ziel der Studie?

Diese praxisnahe Forschung soll zu einem besseren Verständnis von Sars-CoV-2-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen führen. Für den Aufwand erhalten die Familien eine Entschädigung von 50 Euro. Betroffene Familien mit einem aktuell „Corona-positiv" getestetem Kind im Alter von 0 bis 18 Jahren, mit oder ohne Vorerkrankung, können sich unter der Telefonnummer 017615325021 melden und einen Termin vereinbaren. Eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Beachtung der Quarantänebestimmung) erfolgt durch die Klinik.

Bei der Untersuchung erhält das Kind (ohne vorangehende Wartezeit) eine besonders umfassende Diagnostik, dazu zählt eine körperliche Untersuchung, eine Blutentnahme inklusive Antikörpermessung, ein Nasen-Rachenabstrich inklusive Bestimmung der Sars-CoV-2 Variante und eine Beratung zum weiteren Verhalten bei Symptomzunahme.

MHH gedenkt der Corona-Toten

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat für den 18. April eine Gedenkfeier für die Menschen angekündigt, die an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, auch wir beteiligen uns.

Stand: 16. März 2021

Uwe Keller-Denecke, Pastor der Evangelischen Seelsorge an der MHH, erklärt, worum es geht:

Warum machen wir das?

Das zentrale Gedenken in Berlin am 18. April ist ein wichtiges Signal des Bundespräsidenten in die Zivilgesellschaft hinein. Wir nehmen das vor Ort auf, möchten es unterstützen und stärken. Auch in der MHH sind Menschen an und mit COVID-19 gestorben. Ihrer gedenken wir mit dieser Schweigeminute. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren An- und Zugehörigen!

Die Schweigeminute ist auch Ausdruck unserer Verbundenheit mit allen in Pflege und Medizin, die den Erkrankten zur Seite gestanden haben. Sie konnten vielen zurück ins Leben helfen und mussten auch manche in den Tod begleiten. Das hat viel Kraft gekostet und bisweilen an Grenzen geführt.

Dafür gebührt den Mitarbeitenden größter Dank und tiefster Respekt.

Der Ablauf:

Ab 13.15 Uhr werden wir in der Kapelle mit Musik, biblischen Texten, Ritual und Gebet einen Raum öffnen. Um 13.30, mitten in der Übergabezeit von Früh- auf Spätschicht in der Pflege, halten wir für eine Minute im Schweigen inne. Und lösen das dann durch und in Worte des Gedenkens, die zum Gebet werden können. Die Aktion in der Kapelle wird dann auch zu Ende sein, nach vielleicht einer halben Stunde.

Die Kapelle ist in der MHH für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitarbeitende ein besonderer Raum, unabhängig von der jeweiligen religiösen Prägung oder kirchlichen Verbundenheit. Ein Raum für Stille und Sammlung, für innere Einkehr und auch Gebet. Hier kann man die Hände in den Schoß legen, eine Kerze anzünden. Danken und Seufzen. Das macht sie so wertvoll.

Der Platz in der Kapelle ist begrenzt, in diesen Abstand-Zeiten besonders. Mehr als 20 Menschen können nicht hinein. Darum weiten wir die Minute in die gesamte MHH aus.

Wer kann mitmachen?

Jede und jeder an den verschiedenen Orten der MHH, auf den Fluren, in den Räumen. In Stations- und Arztzimmern, drinnen oder draußen im Patientengarten oder Parkdeck.

Im Hauptgebäude wird das Geschehen in der Kapelle über die Patientenradios an den Betten zu hören sein, um 13.30 möchten wir in der Ladenstraße einen Gong ertönen lassen. Aber es kommt nicht darauf an, exakt halb zwei zu treffen.

Alle, die davon wissen und sich diesem Gedenken verbunden wissen, können selbst dabei sein in ihrem Moment. Ob als einzelne oder als Teams.

Sie können dabei sein, indem sie für eine Minute die Arbeit unterbrechen, wo immer das möglich ist. Für eine Minute nichts tun, schweigen, den Blick nach innen richten. Einatmen, ausatmen, dem Rhythmus des Lebens folgen und ihm Raum geben.

Um sich dann wieder den anderen Menschen und der gemeinsamen Arbeit zuwenden, in Verbundenheit.

COVID-19 bei Kindern: Das PIM-Syndrom kann lebensbedrohlich sein

Stand 01. April 2021

Corona-Infektionen bei Kindern verlaufen zumeist unauffällig. Doch in Einzelfällen treten wenige Wochen später schwere Symptome auf. Das sogenannte PIM-Syndrom kann Kindern sehr gefährlich werden. Wir haben Professor Dr. Philipp Beerbaum, Direktor der MHH-Klinik für Kinderheilkunde, Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin, dazu befragt.

Herr Prof. Beerbaum, was ist das PIM-Syndrom?

PIM-Syndrom steht für „Pediatric Inflammatory Multisystem“-Syndrom. Die neue Krankheit ist sehr selten, jedoch gefährlich. Sie ist bei Kindern und Jugendlichen eine Folge einer Corona-Infektion oder besser gesagt, nicht der eigentlichen Infektion, sondern der Immunantwort des eigenen Körpers. Das eigene Immunsystem reagiert nach der überstanden COVID-Infektion über und verursacht Entzündungen in verschiedenen Organen. Die Krankheit kann lebensbedrohlich verlaufen.

Bei welchen Symptomen sollten Eltern hellhörig werden?

Hohes Fieber, gepaart mit Schleimhautentzündungen, Magen-Darm-Problemen, Herz- und Kreislaufproblemen oder Hautausschlägen sind mögliche Symptome. Eltern und Kinderärztinnen und -ärzte sollten bei diesen Symptomen daher auch immer an das PIM-Syndrom denken, denn nicht alle Corona-Infektionen machen sich bei Kindern bemerkbar.

Wie wird das PIM-Syndrom behandelt?

Das PIM-Syndrom ist eine schwerwiegende Erkrankung, die zumeist einen Klinikaufenthalt nötig macht. Allein in unserer Klinik haben wir bereits fünf Kinder auf der Intensivstation behandeln müssen. Bei der Behandlung werden unter anderem Cortison oder Medikamente eingesetzt, die das Immunsystem blockieren oder dämpfen. In der Regel sind nach zwei bis drei Wochen die Symptome abgeklungen.

Wie sieht es mit Folgeschäden aus?

Das ist noch unklar, daher sollten alle Patientinnen und Patienten in engmaschiger Nachbetreuung bleiben.

Ab 26. März gilt ein generelles Besuchsverbot für Angehörige in der MHH

Regelung gilt zunächst für vier Wochen / Einrichtung eines Hol- und Bringdienstes.

Stand: 24. März 2021

Ab Freitag, 26. März 2021, gilt aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen und der aktuellen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung wieder ein generelles Besuchsverbot für Angehörige in der MHH. Die Regelung gilt zunächst für vier Wochen. Der Kreißsaal und die Entbindungsstation sowie die Kinderklinik sind von dieser Regelung ausgenommen. Dort gelten die bisherigen Regelungen weiter, weitere Informationen finden Sie hier. Eine Ausnahme gibt es auch für Angehörige von Patientinnen und Patienten, die palliativmedizinisch betreut werden. Das Besuchsverbot dient dem Schutz der Patientinnen und Patienten und der Mitarbeitenden der Kliniken. Begleitpersonen (falls erforderlich) für ambulante Patientinnen und Patienten sind weiterhin erlaubt.

Einrichtung eines Hol- und Bringdienstes

Um die Versorgung der stationären Patientinnen und Patienten mit notwendigen Gegenständen und Wäsche durch Angehörige weiterhin zu gewährleisten, wurde ein Hol- und Bringdienst eingerichtet. Angehörige können werktags zwischen 14.00 und 19.00 Uhr die notwendigen Gegenstände am Service Point im Hauptkrankenhaus abgeben.

Erste europaweite Leitlinie zur stationären Behandlung von COVID-19-Erkrankten

MHH-Pneumologe ist Co-Autor und Vertreter für Deutschland.

Stand: 19. März 2021

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie startete auch die fieberhafte Suche nach Impfstoffen und wirksamen Medikamenten gegen das Virus SARS-CoV-2. In der Forschung laufen die Aktivitäten auf Hochtouren. Täglich werden Hunderte neue wissenschaftliche Arbeiten über das Virus und die Erkrankung COVID-19 veröffentlicht. Jetzt hat die European Respiratory Society (ERS) erstmals eine europäische Leitlinie zur stationären Behandlung von COVID-19- Patientinnen und-Patienten herausgegeben. Professor Dr. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), ist Co-Autor und Vertreter der Leitlinie in Deutschland.

Pragmatische Handlungsanweisungen

Der Schwerpunkt der ERS-Leitlinie liegt auf der medikamentösen Therapie im Krankenhaus. „Die Empfehlungen sind für alle Phasen der stationären Therapie sehr eindeutig“, erklärt Professor Welte. So wird beispielsweise davon abgeraten, bei hospitalisierten Patienten den Wirkstoff Remdesivir einzusetzen – nach Datenlage der Leitlinie ist er nicht effektiv. Ob Remdesivir in einer sehr frühen Phase der Erkrankung, bei weitgehend symptomfreien Patienten im ambulanten Bereich, eine Rolle spielen kann, ist noch nicht abschließend geklärt“, erläutert Professor Welte. „ In der späten Phase von COVID-19 kann das Immunsystem der Betroffenen fehlerhafte, oft überschießende Entzündungsprozesse auslösen. Dagegen wird Cortison angewandt, dies wird in den Leitlinien ausdrücklich empfohlen. Bei sehr kranken Patientinnen und Patienten wird darüber hinaus aber zusätzlich die Gabe von Antikörpern gegen den Botenstoff Interleukin 6 empfohlen.“

Im gesamten Verlauf der COVID-19 -Erkrankung könne es zu Blutgerinnseln im Kapillarsystem der Lunge kommen, erklärt Professor Welte. „In diesem Fall lautet die Empfehlung, wie üblich ein Mittel zur Blutverdünnung, beispielswiese Heparin, einzusetzen. Ob zusätzlich gerinnungshemmende Wirkstoffe, wie beispielsweise Thrombozyten-Aggregationshemmer wie ASS verabreicht werden sollten, muss noch geklärt werden.“ Neben medikamentösen Empfehlungen enthalten die Leitlinien auch Empfehlungen zur Sauerstoffgabe und Beatmung von COVID-19- Patientinnen und -Patienten. Die Leitlinie ist mit kommentierenden Zwischentexten versehen. Darin sieht der Pneumologe einen großen Vorteil: „Die pragmatischen Handlungsanweisungen sind für alle an der Behandlung Beteiligten verständlich.“

Ständige Aktualisierung

In die ERS-Leitlinie sind nicht nur unzählige veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten eingeflossen, sondern auch Studien, die erst demnächst publiziert werden. Bei der Erstellung der Leitlinien wurde das sogenannte GRADE-System angewandt. Bei dieser Methodik erfolgt eine Qualitätsbewertung der Studien nach ihrer Evidenz, diese Qualität wiederum hat Auswirkungen auf die Stärke einer Empfehlung. Da jeden Tag neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das Virus und die Erkrankung gewonnen werden, wird auch die ERS-Leitlinie stetig aktualisiert. Professor Welte rechnet schon in einigen Wochen mit einer neuen Fassung. Er hofft, dass die Leitlinie in möglichst vielen Kliniken implementiert wird. Erfreulicherweise unterscheiden sich die jetzt für Europa herausgegebenen Empfehlungen der ERS in keinem Punkt wesentlich von den kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichten Deutschen Leitlinien.

Die European Respiratory Society ist die größte wissenschaftliche und klinische Organisation für Lungen- und Bronchialheilkunde in Europa. Die ERS-Leitlinie wurde im European Respiratory journal veröffentlicht.

Online-Seminar informiert über Corona-Impfung und Transplantation

Herz, Lunge, Leber, Niere: Veranstaltung für Patienten vor und nach Organtransplantation und ihre Angehörigen am 15. März um 18 Uhr.

Stand: 10. März 2021

Wie effektiv und sicher sind die Impfstoffe gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2? Wie unterscheiden sie sich? Was müssen transplantierte Patientinnen und Patienten beachten? Das interdisziplinäre Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) lädt Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation sowie Angehörige ein, sich über das Thema „Corona-Impfung und Organtransplantation“ zu informieren.

Expertinnen und Experten des MHH-Transplantationszentrums stellen den aktuellen wissenschaftlichen Stand vor und beantworten Fragen am:

- Montag, 15. März 2021

- um 18 Uhr

- Anmeldung zum Online-Seminar sind zwingend erforderlich unter www.mhh.de/transplantationszentrum/patientenseminare.

Ihre Gesprächspartner sind:

- Prof. Dr. Heiner Wedemeyer, Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie

- Prof. Dr. Hermann Haller, Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen

- Prof. Dr. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie

- Prof. Dr. Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie

- Dr. Elmar Jäckel, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie

Die Impfungen gegen COVID-19 sind angelaufen und werden voraussichtlich bald allen Personen mit einem höheren Risiko zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch Patientinnen und Patienten, die auf ein Spenderorgan warten oder bereits transplantiert sind.

SARS-CoV-2: T-Zell-Immunität spielt wichtige Rolle für Virusabwehr

Forschungsgruppe untersucht Immunantwort in Blutproben COVID-19- Erkrankter und Genesener.

Stand: 08. März 2021

Wie schwer wir nach einer Infektion mit SARS-Cov-2 tatsächlich an COVID-19 erkranken, hängt von unserem Immunsystem ab. Maßgeblich beteiligt sind dabei Antikörper, die als sogenannte humorale Immunantwort das Eindringen der Viren in die Zelle verhindern sollen. Die Konzentration dieser Eiweißverbindungen nimmt mit der Zeit ab – vor allem bei Patientinnen und Patienten, die nur einen milden Krankheitsverlauf hatten. Doch unser Immunsystem kennt noch einen anderen Weg zur Virusbekämpfung: die zelluläre Immunantwort mit Hilfe von T-Lymphozyten. Sie gehören zu den weißen Blutkörperchen und spüren vom Virus befallene Zellen auf, um sie zu zerstören und so eine weitere Virusausbreitung im Körper zu verhindern. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Dr. Rainer Blasczyk, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Transplantat Engineering der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), und Professorin Dr. Britta Eiz-Vesper hat genau diesen Aspekt der Virusabwehr untersucht und nachgewiesen, dass die T-Zell-Immunität eine wichtige Rolle für einen dauerhaften Schutz gegen SARS-CoV-2 spielt. Die Studie in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Essen ist jetzt in der renommierten Fachzeitschrift „Immunity“ veröffentlicht worden. Erstautorin ist Dr. Agnes Bonifacius.

Konzentration der Immunzellen bleibt weitgehend stabil

„Bislang fehlten Daten zur zellulären Immunität gegen SARS-CoV-2 während der Krankheit und darüber hinaus“, sagt Professor Blasczyk. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben daher Blutproben von COVID-19-Genesenen mit denen von akut Erkrankten und gesunden, nicht-infizierten (SARS-CoV-2-seronegativen) Kontrollgruppen analysiert und sowohl den Antikörperspiegel als auch die Konzentration der T-Lymphozyten verglichen. Dabei stellten sie fest, dass Genesene zwar nicht mehr so viele Antikörper im Blut hatten wie unmittelbar Erkrankte. Jedoch konnten die Wissenschaftler bei ihnen eine hohe Anzahl auf SARS-CoV-2 spezialisierte T-Effektor-Gedächtniszellen nachweisen. Die erkennen nicht nur das krönchenartige Spike-Protein, sondern auch weitere Strukturen der Virusoberfläche. Als immunologisches Gedächtnis verbessern sie zudem den Schutz bei erneuter Infektion mit demselben Erreger. „Offenbar bleibt die T-Zell-Immunität nach COVID-19 unverändert erhalten, obwohl die Antikörper-Konzentration stark sinkt“, stellt der Transfusionsmediziner fest.

Früherer Kontakt mit harmlosen Coronaviren schützt

Auch der Kontakt mit anderen Mitgliedern der Coronavirus-Familie, die etwa harmlose grippale Infekte auslösen, wirkt sich offenbar günstig auf die SARS-CoV-2-Abwehr aus. „Eine bestehende Immunität gegen solche endemischen Coronaviren hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung einer T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 und damit vermutlich auch auf den Verlauf von COVID-19“, erklärt Professorin Eiz-Vesper. Besonders interessant sei diese Kreuzimmunität in Hinblick auf Virusmutationen. „Wenn es schon gegen ein weitläufiger verwandtes Coronavirus hilft, könnte der Effekt bei den untereinander viel ähnlicheren SARS-CoV-2-Varianten noch deutlich größer sein“, vermutet die Wissenschaftlerin.

In einer nächsten Studie soll diese Frage nun geklärt werden. Außerdem wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob T-Zellen auch therapeutisch für bestimmte mittelschwer an COVID-19 erkrankte Patientinnen und Patienteneingesetzt werden könnten. Ähnlich wie die Behandlung mit dem Blutplasma Genesener, bei der die Gabe von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 schwere Krankheitsverläufe verhindern soll, könnten auch gespendete T-Zellen gegen COVID-19 helfen. „Bei bestimmten Patienten sehen wir einen Mangel an eigenen T-Zellen oder beobachten, dass die Abwehrzellen weniger aktiv sind“, erklärt die Immunologin. Die Ergebnisse könnten dann nicht nur helfen, Krankheitsverläufe besser vorherzusagen, sondern auch zu erfolgreicheren Impfstrategien führen.